Archive for the ‘年金’ Category

【家族と一緒に読む障害年金・第1回】「働けるなら働けば?」と言われてつらい——家族が障害年金に反対するときに知っておいてほしいこと

この記事は、「障害年金の話を、家族にどう切り出したらいいか分からない」と悩んでいる方に向けて書いています。

こんにちは。

私は、愛知県春日井市を拠点に、名古屋市をはじめ県内全域(とその周辺)で、うつ病・双極性障害など精神疾患の障害年金を専門にしている社会保険労務士の渡邊智宏と申します。

そして同時に、あなたと同じように双極性障害という病気と付き合いながら暮らしている当事者でもあります。

最初に、少しだけ私自身の話をさせてください。

私は今、障害厚生年金の3級を受給しながら、社会保険労務士として仕事をしています。

仕事の専門分野は、まさに「障害年金」。

うつ病や双極性障害など、精神疾患の方の請求をお手伝いするのが、私の仕事です。

こう話すと、よく言われます。

「先生は、ご自分の年金請求はすぐされたんですよね?」

実は、全然そんなことはありません。

私が自分の障害年金を請求したのは、病気になってからだいぶ時間がたってからのことでした。

しかも、障害年金専門の社労士として開業して、しばらくしてからです。

制度のことは、もちろん知っていました。

自分の病状から考えて、「対象になりそうだ」ということも、頭では分かっていました。

それでも、なかなか一歩が踏み出せませんでした。

一つは、病気の性質です。

双極性障害は、調子が落ちている時期には特に、「よし、やろう」と自分から動くことが本当に難しくなります。

「そのうちやらなきゃな」と思いながら、先延ばしにしてしまう。

そんな時期が、正直かなり長く続きました。

もう一つは、「本当に自分がもらっていいのか?」という、ハッキリしないモヤモヤした感覚です。

私は長いあいだ、両親の世話になりながら暮らしていました。

生活費も、かなりの部分を親に頼っていました。

そういう状態だと、「自分の力で生活していく」というイメージそのものが、なかなか湧いてこないんですね。

そして、両親の気持ちもありました。

障害年金の話をしたとき、最初の反応は、決して歓迎ムードではありませんでした。

「国のお世話になってしまう」

言葉にするとシンプルですが、その一言に、親世代ならではの感覚が詰まっているように思います。

「まだ若いのに」「そこまでしなくても」という、なんとなくの抵抗感。

はっきり反対されたわけではありませんが、空気として、そういうものを感じていました。

そんな私たち家族の雰囲気が変わっていったのは、「自分ひとりで生活していくこと」を現実的に考え始めてからです。

一人で生活できるようになろう。

仕事もしたい。

でも、病気の波がある以上、元気だった頃と同じようには働けない。

収入が多い月もあれば、ほとんど働けない月もある。

そのとき、私はようやく気づきました。

「安定した生活を続けていくためには、仕事だけじゃなくて、障害年金という“もう一本の柱”が必要なんだ」

そう思えたとき、両親の反応も、少しずつ変わっていきました。

「仕事以外に収入の道があるなら、そのほうが安心だね」と、今ではむしろポジティブに捉えてくれているように感じます。

この経験から、私は強く思うようになりました。

障害年金の話は、「働くか・働かないか」の話ではなく、「家族として、どうやって生活の土台を守っていくか」という話なんだ、ということです。

とはいえ、頭ではそう分かっていても、いざ家族に障害年金の話を切り出そうとすると、ものすごく気まずく感じる方も多いはずです。

実際、私自身もそうでした。

そこでこの記事では、

- なぜ家族は障害年金の話にモヤモヤしてしまうのか

- そのモヤモヤを、どう言葉にしていけばいいのか

を、当事者であり社労士でもある私の視点から、整理してお話ししてみたいと思います。

なぜ家族は障害年金の話にモヤモヤしてしまうのか?

家族が障害年金の話を聞いたときに、最初から「それはいいね!」と素直に言えるケースは、実はそこまで多くありません。

頭では「困っているなら、制度を使ったほうがいい」と分かっていても、心のどこかで引っかかる。

その「引っかかり」の正体を、少し分解してみます。

「障害年金=一生働かない人のお金」というイメージ

まず、とても多いのがこれです。

障害年金をもらう = 一生働かない宣言

障害年金をもらう = 社会のお荷物になる

こういうイメージを、どこかで植え付けられてしまっている方は少なくありません。

特に、親世代の感覚だと、

- 「国のお世話になるなんて、できれば避けたい」

- 「税金のお世話になるのは、最後の最後の手段だ」

という価値観を、ずっと大事にしてきた方も多いでしょう。

私の両親も、まさにこのタイプでした。はっきり口には出さないものの、「できれば自分たちだけの力でなんとかしたい」という気持ちは、強く感じていました。

でも実際の障害年金は、

- 一生固定で続くわけでもない(更新や支給停止もありうる)

- 働いている人が受けているケースもある

「完全に働けない人専用のお金」ではありません。

ここが、まず大きなギャップになりやすいポイントです。

「うちの家族は“障害者”じゃない」というラベリングへの抵抗

もう一つ、大きなモヤモヤの原因があります。

「障害年金をもらう」

= 「うちの子(夫・妻)を“障害者”として認めること」

このように感じてしまう家族は、とても多いです。

- 「まだ若いのに、“障害者”扱いはかわいそう」

- 「そんなラベルを貼らなくても、きっとそのうち良くなる」

家族としては、「希望を捨てたくない」という優しさから出てくる言葉でもあります。

ただ、本人からすると、「今のしんどさを否定されたように感じる」ことも多いのです。

「障害者」という言葉そのものに、強いイメージがくっついてしまっている。

これもまた、家族が障害年金に抵抗感を持ちやすい理由の一つです。

家計・将来への不安が「もっと働いてほしい」にすり替わる

さらに正直なところを言えば、将来の不安も大きいです。

- 今後、生活費や治療費をどうしていくのか

- 子どもの教育費や、老後の資金は足りるのか

- 自分たちの年金だけで、本当にやっていけるのか

こうした不安が、じわじわと積もっていくと、

「もう少しだけでも働けるんじゃないの?」

「パートくらいならできるでしょ?」

という言葉になって口から出てしまいます。

本音の部分では、

- 「この先、大丈夫かな」

- 「倒れたらどうしよう」

と、家族のほうも怖いのです。

でも、その「怖さ」を素直に言葉にするのは、なかなか難しい。

結果的に、

「もっと頑張ってほしい」

「働いてほしい」

という方向にだけ、圧がかかってしまう。

ここに、当事者と家族のすれ違いが生まれてしまいます。

当事者の本音:「お金の前に、今のしんどさを分かってほしい」

一方で、当事者側には当事者側の本音があります。

「障害年金の話を家族にする」というのは、ただお金の相談をする、という話ではありません。

多くの方にとって、それは同時に、

「今の自分は、普通に働くのが難しい状態なんだ」

と、家族に認めてもらうための、とても勇気のいる一歩です。

「働けるなら働けば?」が突き刺さる理由

調子のいい日もある。

人としゃべれる日もある。

買い物にも行ける日がある。

そういう姿だけを見ていると、家族からは、

「元気そうに見えるけど?」

「このくらいできてるなら、仕事もいけるんじゃない?」

と言われてしまうことがあります。

でも、当事者からすると、

- 調子の悪い日は、そもそも外に出られない

- 「元気そうにしている時間」の前後で、ぐったり寝込んでいる

- それを見せるのもつらいから、家族にも隠してしまう

という“裏側”の時間があります。

そのギャップがある状態で、

「働けるなら働けば?」

と言われると、

「自分のしんどさを信じてもらえていない」

「サボっていると思われている」

そんなふうに感じてしまっても、無理はありません。

自分でも「甘えているのでは」と感じてしまうダブルパンチ

さらにやっかいなのは、当事者自身も、

「本当は働けるんじゃないか」

「これは甘えなんじゃないか」

という気持ちを、どこかで抱えていることが多い点です。

- 体調が少しいい日に、「このくらいならいけるのでは」と期待してしまう

- でも数日後にはまた落ちて、何もできなくなる

- そのたびに自己嫌悪と罪悪感が積み重なっていく

この状態で家族から「働けるなら働けば?」と言われると、

「自分でも責めているところに、追い打ちをかけられた」

ように感じてしまいます。

だからこそ、当事者の多くは、

「お金の話より先に、今の状態そのものを分かってほしい」

と強く願っているのだと思います。

実は、障害年金は「働かないためのお金」ではない

ここで、一度「障害年金って、そもそも何のためのお金なのか?」という、原点に立ち返ってみたいと思います。

結論から言うと、私は障害年金を、

「働かないためのお金」ではなく、

「無理して倒れないための安全ネット」

だと考えています。

「波」があるからこそ、2本立てが必要になる

精神疾患、とくにうつ病や双極性障害には、「波」があります。

- 働ける時期

- どうしても働けない時期

が、どうしても周期的にやってきます。

私自身も、社労士として仕事を続けていますが、

- 体調がいい時期には、ある程度集中して仕事ができる

- 体調が悪い時期には、仕事量をぐっと抑えないと続かない

という状態です。

そのなかで、障害年金3級の存在が何をしてくれているかと言うと、

- 仕事の量を、ムリに100%にしなくていい

- 収入が多い月・少ない月の「ブレ」をならしてくれる

という役割を果たしてくれています。

これは、家族から見ても、本当は安心材料になるはずのポイントです。

「仕事か年金か」ではなく「仕事+年金」という発想

家族の中には、

「働くなら年金はいらない」

「年金をもらうなら、もう働かない」

と、白か黒かで考えてしまう方もいます。

でも実際には、

- 就労しながら障害年金を受給している人

- パートタイムや短時間勤務と組み合わせている人

も、数多くいます。

病気の波を前提にすると、

完全に働けない時期も支えながら、

働けるときには、その力を生かしていく

という形のほうが、長い目で見ると安定しやすいのです。

家族にとってのメリット:「家計の見通し」が立つ

障害年金は、当事者本人だけでなく、家族にとってもメリットがあります。

- 「最低限これだけは入ってくる」という基盤ができる

- 完全に家族の稼ぎだけで支え続けなければいけない、というプレッシャーが少し軽くなる

- 「もし今月あまり働けなかったとしても、いきなりゼロにはならない」という安心感が生まれる

つまり、

家族全体の生活の土台を支える、もう一本の柱

と考えていただくと、イメージが変わってくるのではないかと思います。

家族と話し合うときのコツ:「一生の話」ではなく「しばらくの話」にする

ここまで読んで、

「理屈は分かるけど、それでも家族にどう話を切り出したら…」

と思われた方も多いかもしれません。

そこで、家族に障害年金の話をするときの「言い方」の工夫について、お話しします。

「一生このまま」ではなく、「まずは○年」と区切る

家族が一番不安になるのは、

「一度障害年金をもらい始めたら、一生そのままなんじゃないか」

というイメージです。

そこで、話をするときには、あえてこう区切ってみるのも一つの方法です。

- 「まずは、ここ数年(たとえば3年くらい)の生活を安定させたい」

- 「治療と生活のリズムを立て直すための時間がほしい」

つまり、

「一生の話をしているわけではなく、

いったん立て直すための“期間限定の作戦”として考えている」

と伝えるイメージです。

「お金の話」ではなく、「生活の土台の話」として共有する

家族と話すとき、「月いくらもらえるか」から入ると、どうしてもギスギスしがちです。

それよりも先に、

- 今の体調で、どれくらい働けそうか

- 突然働けなくなったとき、どうやって生活を守るか

- 家族の収入・貯金・支出のバランス

といった、生活全体の話を一緒に整理してみるのがおすすめです。

そのうえで、

「このままだと、どうしても不安定になってしまうから、

もう一本、障害年金という柱を足したい」

という順番で話をすると、家族も「自分ごと」として考えやすくなります。

主治医や社労士など、第三者に同席してもらう

どうしても当事者と家族だけで話すと、感情的になってしまうことがあります。

そんなときは、

- 主治医

- 社労士

- 支援機関の相談員さん

など、「第三者」に同席してもらうのも一つの方法です。

「本人 vs 家族」

ではなく

「本人+家族+専門家で、“生活の設計図”を一緒に考える」

という場にすると、ぐっと話しやすくなります。

当事者社労士として、家族に伝えたいたったひとつのこと

最後に、当事者であり社労士でもある私から、家族の方にお伝えしたいことがあります。

それは、

障害年金は、「国のお世話」になる事ではなく、

倒れないための安全ネットだということです。

このネットがあるかどうかで、

- 当事者が無理をしすぎずに、少しずつ社会とつながり続けられるのか

- 家族が、将来への不安で押しつぶされそうになりながら、全てを背負い続けるのか

その差が、大きく変わります。

もちろん、家族の不安や戸惑いも、決して間違いではありません。

「働いてほしい」「自立してほしい」と願う気持ちは、愛情の裏返しでもあります。

だからこそ、

- 当事者の「今のしんどさ」

- 家族の「将来への不安」

- そして制度が持つ「安全ネットとしての役割」

この3つを、ゆっくり言葉にしながら、すり合わせていくことが大切だと考えています。

もし、ご自身だけではうまく言葉にできないと感じたら、

そこはどうか、私たち専門家を「クッション」として使ってください。

春日井市や名古屋市周辺、愛知県内にお住まいの方であれば、直接お会いして一緒に整理することもできます。初回の相談料は無料となっておりますので、お気軽にお声をかけてください。

おわりに:第2回へ

今回は、

- なぜ家族は障害年金の話にモヤモヤしてしまうのか

- 当事者が本当に分かってほしいことは何なのか

- 障害年金を「働かないためのお金」ではなく「安全ネット」と捉える視点

について、お話ししました。

次回の第2回では、もう一歩踏み込んで、

「家族だからこそできるサポート」

について、より具体的にお伝えしていきたいと思います。

- 受診や手続きで、家族がどこまで関わるといいのか

- 逆に、やりすぎるとケンカになりやすいポイントはどこか

といった、かなり実務的な話も交えながら整理していきます。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

「自分は甘えているだけでは?」と思いながら、それでも障害年金を考えていい理由ーー双極性障害で障害厚生年金3級を受給している社労士の本音

精神の不調が続いて、うつ病や双極性障害と診断されると、どうしても頭をよぎる言葉があります。

「これって本当に病気なのかな?」

「自分が弱いだけ、甘えているだけなんじゃないか?」

そして、障害年金の制度を知ったときにも、同じ気持ちが顔を出します。

「自分なんかまだマシな方だし、こんな程度で障害年金なんて請求したら、甘えていると思われないだろうか?」

このブログを書いている私は、春日井市を拠点に愛知県全域で障害年金請求を専門にしている社会保険労務士の渡邊智宏(わたなべ ともひろ)と申します。

そして、もうひとつ大切なことがあります。

私は自分自身、双極性障害(躁うつ病)を経験し、現在も障害厚生年金3級を受給しています。

- 仕事がまったくできないというわけではありません。

- 「全く動けない」という一番ひどい時期は、正直なところ、峠を越えています。

- 今は、良い日も悪い日もある「波のある状態」です。

- 仕事はしていますが、仕事量は意識してセーブしています。

- そして、日常生活のいろいろな場面で、家族に助けてもらいながら暮らしています。

そんな状況で、医師としっかり意思疎通し、生活の実態がきちんと伝わるように工夫しながら、障害厚生年金3級の受給が認められている、そんな立場です。

この記事では、「自分は甘えているだけでは?」と迷っているあなたに向けて、

- なぜ「甘えだ」と思ってしまうのか

- 障害年金の基準は、どこをどう見ているのか

- 「一番ひどい時期」を過ぎても、なぜ対象になり得るのか

- 実際に双極性障害の社労士である私が、どのような状態で3級を受給しているのか

- どうやって医師に実態を伝え、診断書に落とし込んでいるのか

を、できるだけ正直にお話ししていきます。

なぜ「甘えでは?」と思ってしまうのかーー真面目な人ほど陥るワナ

まず、「甘えでは?」という感覚そのものを、少し分解してみましょう。

日本的な“我慢文化”の中で育ってきた私たち

日本には、

- 「みんな頑張っている」

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

- 「我慢することが美徳」

という価値観が、かなり強く根づいています。

学校や職場でも、

- 多少しんどくても頑張る人

- 弱音を吐かない人

の方が「えらい」とされがちです。

そんな中で、うつ病や双極性障害のような“見えにくい病気”になると、どうしても自分を厳しく評価してしまいます。

「周りの人だって大変なのに、自分だけ休んでいいのか」

「病気だと言っても、立って歩けるじゃないか」

「もっとひどい人がいるのに、自分なんて…」

こうして、病気の影響と、自分の性格や努力不足がごちゃごちゃになってしまうのです。

「できるときがある」ということが、逆に自分を苦しめる

うつ病や双極性障害には、「波」があります。

- どん底のような時期もあれば、

- そこから少し回復して、「まあまあ動ける日」も出てくる。

この「まあまあ動ける日」があることが、実はやっかいです。

調子の良い日にある程度動けてしまうと、逆に調子の悪い日に動けない自分に対して、「あの日はできたのだから、本当はできるはずだ」「今日はサボっているだけなのでは」と、どんどん自分を責めてしまいます。

でも、障害年金の世界では、「できる日が一切ない」という状態だけが対象ではありません。

むしろ、

- 日によってできたりできなかったりする

- 波が激しくて、生活や仕事が安定しない

という状態も、きちんと評価されるべき「障害の状態」です。

障害年金の視点:「一番ひどい時期」だけが判断材料ではない

次に、障害年金の考え方を、ざっくり整理してみましょう。

よくある誤解:「一番ひどかった時期は過ぎたから、自分は対象外」

ご相談を受けていると、よくこんな声を聞きます。

「前は本当に何もできなかったんですけど、今は多少は動けるようになったので、もう対象外ですよね?」「寝込んでばかりの時期は終わったし、不調は残っているけれど、障害年金までは考えなくていいかな…と思ってしまいます。」

たしかに、

- 初診から現在までの経過

- 一番ひどかった時期

は、障害年金の診断書でも大事なポイントです。

でも、それだけで決まるわけではありません。

今もどれだけ生活・仕事に支障が残っているか

障害年金で見られるのは、

「過去にどれだけつらかったか」だけでなく、「今もどれだけ生活に支障が残っているか」

です。

具体的には、

- 体調の波が大きくて、生活リズムが安定しない

- 調子の悪い日は、ほとんど寝て過ごすしかない

- 家事・買い物・金銭管理など、日常生活のいろいろな場面で、人の助けを借りている

- 働いてはいるが、仕事量をかなりセーブしていないと続けられない

といった部分が、今でも続いているかどうかが重要です。

「寛解」ではなく、「波がありながらなんとかやっている状態」も評価の対象

完全に症状が消えて、薬もほとんど要らなくなり、生活も仕事も、ほぼ支障なく回るようになっている。

ここまで行けば、たしかに障害年金の対象から外れていく可能性が高いでしょう。

ですが、

- 一番ひどい時期よりはマシになった

- でも、波があり、調子の悪い日は今もかなりつらい

- 日常生活や仕事は、「工夫」と「周囲の支え」があってやっと成り立っている

という状態は、まだ「障害の状態」が続いていると評価されることが多いのです。

ケーススタディ:双極性障害の社労士が3級を受給している現状

ここで、少し具体的に、私自身のケースをお話します。

私の今の状態

冒頭でも少し触れましたが、あらためて整理すると、私は今こういう状態です。

- 仕事が全くできない、というわけではありません。

→ 社会保険労務士として、障害年金の相談・請求を業として行っています。 - 「全く動けない」「ベッドから一歩も出られない」という一番ひどい時期は、たしかに峠を越えたと感じています。

- しかし、今も良い日と悪い日の波がはっきりあります。

特に、

- 調子の悪い日は、

→ 頭も身体も重く、横になって過ごす時間が長くなります。

日常生活のいろいろな場面で、

→ 家族に助けてもらっている部分が、少なくありません。 - 仕事についても、

→ 元気なときの自分ならこなせるであろう量よりも、あえて仕事量をセーブしています。

→ 無理をすると、そのあと数日〜一週間、体調がガタッと崩れるからです。

プラスの要因と、「それでも受給している理由」

こう書くと、

「いや、それでも仕事してるんですよね?」

「一番ひどい時期は過ぎているなら、もういいんじゃないですか?」

と思われる方もいるかもしれません。

たしかに、

- 完全に動けないわけではない

- 仕事もしている

- 一番酷い時期は過ぎている

という点だけを見ると、プラスの要因に見えます。

でも、障害年金の判断はそこだけではありません。

私の場合、

- 調子の悪い日は、生活そのものがかなり制限される

- 家事・生活面で、家族の支えがなければ維持できない部分がある

- 仕事量を無理に増やすと、体調が大きく崩れて、長く休まざるを得なくなる

といった「マイナスの要因」が、いまだにはっきりと存在しているのです。

マイナスの要因を考えれば、十分に障害年金の対象になり得るのです。

そこで、障害年金を受給するためにやっているのは

こうしたプラスとマイナス両方の要素を、主治医にしっかり伝え、診断書に落とし込んでもらっている

という点です。

たとえば診察では、

- 「仕事はしていますが、量をかなり抑えています」

- 「調子が悪い日は、一日中横になっていることもあります」

- 「家のことは、これこれこういう部分を家族に手伝ってもらっています」

というように、「できている面」と「できていない面」の両方を具体的に話すようにしています。

そのうえで、医師が診断書に、

- 日常生活能力の項目ごとの評価

- 波の幅

- 支援がないと難しい部分

を反映してくださっているからこそ、障害厚生年金3級の受給につながっている、というのが実情です。

ここからお伝えしたいこと

この話から、私がお伝えしたいのは一つです。

「完全に動けない」「ずっと寝たきり」でなければ、障害年金の対象にならない、というわけではない。

- 仕事が少しでもできる

- 一番ひどい時期は過ぎた

- 日によっては、普通に見えることもある

そんな状態でも、

- 体調の波が大きく、調子の悪い日のダメージが大きい

- 日常生活のあちこちで、家族や周囲の支えがないと成り立たない

- 無理をするとガクッと崩れてしまう

といった現実があるなら、

それは十分、障害年金を「考えていいライン」にいる可能性が高いのです。

「自分は対象か?」を考えるためのチェックポイント

では、実際に「自分はどうだろう?」と考えるときの目安を、いくつか挙げてみます。

これは「これに当てはまれば必ず受給」というものではありませんが、複数当てはまるなら、一度は相談してほしいサインと考えてください。

1. 体調の波で、月のうちかなりの日数が制限されている

- 「この日はまったく動けなかった」という日が、月に何日もある

- その日はいわゆる「寝て過ごすしかない」状態になってしまう

2. 仕事の量や質を落としている

- 元気な時と同じようには働けなくなった

- 仕事の日はなんとか気合で出勤する

- その反動で、翌日以降何日も動けない

- 結果として、生活全体が「働く日」と「倒れる日」の繰り返しになっている

3. 家事や日常生活が、波によって全くできない日がある

- 買い物・料理・洗濯・掃除などが、悪い日にはほとんどできない

- その影響で、

- 食事が極端に偏る

- 部屋が荒れ放題になる

- 洗濯物が溜まり続ける

4. 予定や約束を、体調不良でキャンセルせざるを得ないことが多い

- 病院、友人との約束、仕事の予定などを、

体調の悪化で直前キャンセルしてしまうことが頻繁にある - それに対して、強い自己嫌悪や罪悪感を感じている

5. 「この状態がいつまで続くのか分からない」不安が強い

- 良い日があっても、「またすぐ落ちるのでは」と不安になる

- 将来の生活や仕事のイメージが持てず、常にどこか不安を抱えている

これらが「全部当てはまらないとダメ」というわけではありません。

ただ、

3つ以上当てはまるようであれば、

一度、障害年金という制度について話を聞いてみてもいいライン

にいるのではないか、と私は思います。

よくある「請求をやめてしまう理由」と、その裏側にある誤解

ここまで読んで、「ひょっとして、自分も対象かもしれない」と感じた方もいるかもしれません。

一方で、同時にこんな気持ちも出てくると思います。

- 「いや、自分よりもっと大変な人がいる…」

- 「枠を取ってしまったら申し訳ない」

- 「障害年金なんて、まだ早いんじゃないか」

「もっと重い人に悪い」という考え方

障害年金は、「困っている人を支えるための制度」です。

誰かが受給したら、誰か別の人の枠がなくなる、という“椅子取りゲーム”ではありません。

あなたが困っていることと、あなたに利用する権利のある制度かどうかは、本来は別の問題です。

「もっとひどい人がいるから、私は我慢すべき」という考え方で、自分を追い込まないでほしいな、と思います。

「一生もらい続けてしまうのが怖い」

これもよく聞くお気持ちです。

- 「もらい始めたら、一生抜け出せなくなりそう」

- 「復帰したくても、障害年金をもらっていることでブレーキになりそう」

ただ、実際の制度としては、

- 障害年金には「更新」があります。

- 一生固定ではなく、状態に応じて見直されていく仕組みです。

良くなったら見直される。

悪くなったら、また必要な支援を考える。

本来はそれくらい柔らかく、「その時その時の状態を支えるための制度」として考えてよいのです。

「請求したら、『もう働けない人』と決めつけられそう」

障害年金を請求する=「もう働かない」と宣言すること、だと思われている方もいます。

でも、本来の考え方は逆で、「治療や生活を支えながら、可能な範囲で働けるようにするための制度」という位置づけです。

- 働きながら受給している人もいます(私自身もその一人です)。

- 大事なのは、今の自分の体調と生活にとって、無理のないバランスを取ることです。

実際に障害年金を考えるときのステップ

「じゃあ、自分も一度考えてみようかな」と思ったとき、いきなり請求!…ではなく、まず「相談」と「整理」からで大丈夫です。

ステップ1:自分の状態をメモしてみる

いきなり完璧な記録でなくて構いません。

- 良い日と悪い日の違い

- 調子の悪い日にできないこと

- 家族に手伝ってもらっていること

などを、ざっくり書き出してみてください。

ステップ2:主治医と話してみる

診察のときに、勇気が要るかもしれませんが、「障害年金という制度があると聞いたのですが、今の自分の状態について、先生はどうお考えですか?」

と聞いてみてください。

その際、

- 「仕事が全くできないわけではないこと」

- 「一番酷い時期は過ぎたと思うこと」

- その一方で、

- 悪い日は寝て過ごすしかないこと

- 家族の支えがないと生活が回らない部分があること

- 仕事量をセーブしてなんとか続けていること

も、具体的に伝えてみてほしいのです。

ステップ3:社労士に相談してみる

そして、もし可能であれば、障害年金を専門にしている社労士に相談してみてください。

- 初診日や加入歴の整理

- 今の状態が制度上どう評価される可能性があるか

- 主治医にどう伝えればよいか

などを、一緒に整理していくことができます。

相談したからといって、必ず請求しなければならないわけではありません。

「やめておく」という選択も含めて、一緒に考えるための場だと思っていただければと思います。

「甘えかどうか」ではなく「どう生き延びるか」で考えてほしい

最後に、いち当事者であり社労士でもある私から、一番お伝えしたいことを。

障害年金を考えるときに、

「甘えかどうか」という物差しだけで自分を測らないでほしい。

- 仕事が全くできないわけではない

- 一番ひどい時期は過ぎた

- 良い日も悪い日もある

その状態で、私自身は今、障害厚生年金3級を受給しています。

これは、

- 私が特別「甘え上手」だからでもなく、

- 逆に、特別「重い」からでもありません。

自分の「できること」と「できないこと」、「支えがあればできること」と「支えがあっても難しいこと」を、主治医ときちんと共有し、それが診断書に反映されているからです。

あなたにも同じように、

- 自分を責めるためではなく、

- これから生活と治療を続けていくための「手段」として、

障害年金という制度を検討してみてほしいな、と思います。

春日井市・名古屋市、その他愛知県で「甘えかどうか」で悩んでいる方へ

もしあなたが今、

- 「自分はまだ軽い方だし…」とブレーキを踏んでしまっている

- 「一番ひどい時期は過ぎたから、もう考えなくていい」と自分に言い聞かせている

- 「甘えと思われるのが怖くて、誰にも相談できていない」

そんな状況なら、一度、あなたのお話を聞かせてください。

私は、春日井市を拠点に、愛知県全域からのご相談をお受けしています。

- 双極性障害(躁うつ病)を経験している当事者として

- 障害厚生年金3級を実際に受給している立場として

- そして、障害年金請求を専門としている社労士として

あなたの「甘えかどうか」という悩みを、「どうやってこれから生き延びるか」を一緒に考える材料に変えていければと思います。

請求するかどうかは、そのあとでゆっくり決めれば大丈夫です。

まずは一度、相談という形でお話ししてみませんか。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

【等級の壁】精神の障害年金2級と3級の本当の違いは「一人暮らしが成り立つかどうか」です

精神の障害で「障害年金の等級がよく分からない」「2級と3級の違いをちゃんと知りたい」と悩んでいませんか。

このブログを書いているのは、春日井市を拠点に愛知県全域で障害年金請求を専門にしている社会保険労務士・渡邊智宏です。

私は自分自身、双極性障害(躁うつ病)を経験し、現在も障害厚生年金3級を受給しています。

「患者としての実感」と「社労士としての専門知識」の両方をもとに、精神障害で年金を考えている方の不安や疑問に、できるだけ寄り添ってお答えしたいと思っています。

この記事では、精神の障害年金における2級と3級の“本当の境界線”として、

「一人暮らしが支援なしで成り立つかどうか」という視点から、ガイドラインの考え方と実際の生活のイメージをわかりやすく解説していきます。

障害年金2級と3級の違いとは

精神の障害で障害年金を考えはじめると、必ずと言っていいほどぶつかる疑問があります。

「2級と3級って、どこで線が引かれているの?」

診断名は同じ。薬の量もむしろ自分の方が多い。

それでも、ある人は2級なのに、自分は3級。

あるいは「あなたの状態だと3級相当ですね」と言われてしまう——。

このとき、多くの方がこう考えます。

- 「自分の症状は、そこまで重くないってことなんだろうか?」

- 「もっとつらくならないと2級にはならないのかな?」

しかし、障害年金の等級は、「症状の重さ」だけで決まるわけではありません。

実際の審査で、もっとも重視されているのは、

『日常生活が、どこまで自力で成り立っているか』

という「生活能力」の部分です。

そして、この「生活能力」を分かりやすくイメージする物差しが、

支援なしで一人暮らしが成り立つかどうか

という観点です。

この記事では、障害年金の請求を専門としている社会保険労務士の立場から、

- ガイドラインが考える「2級」と「3級」の違い

- 「一人暮らしできる/できない」をどう捉えればよいのか

- ご自身がどのレベルに近いのかを確認するチェックポイント

- 医師や専門家に、生活の実態をきちんと伝えるコツ

を、できるだけ分かりやすくお話していきます。

精神障害年金の2級と3級:ガイドラインは何を見ているのか

まずは、公式な「ものさし」を軽く押さえておきましょう。

精神の障害で障害年金を請求する際には、

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

という、厚生労働省が示している基準が使われます。

細かく書くと難しくなりますので、ここではざっくりとイメージだけ掴んでください。

詳しくご覧になりたい方は、以下のリンクをどうぞ。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html

2級のイメージ

ガイドライン上、2級は次のような状態です。

- 日常生活が著しく制限されている

- 常に、あるいは頻繁に、誰かの援助が必要な状態

つまり、

「サポートがなければ、生活が回らなくなってしまう」

というレベルです。

3級のイメージ

一方の3級は、

- 日常生活にある程度の制限はある

- ただし、基本的なことはなんとか自力でできる

という状態です。

こちらは、

「時間はかかるし、効率は悪いけれど、ギリギリ自力で生活できている」

というイメージに近いです。

「症状の重さ」より「生活がどこまで自力で回っているか」

ここで重要なのは、

- 2級か3級かは、診断名や薬の量だけで決まらない

- 「どんな場面で」「どの程度」「手助けがないと生活できないのか」が重要

という点です。

同じ「うつ病」という診断名でも、

- 食事もとれず、家賃も払えず、通院も一人ではできない人

と、 - 体調にムラはあるものの、なんとか買い物も支払いもこなしている人

では、「日常生活能力」の評価は大きく変わってきます。

この差を、もっと分かりやすくイメージするためのキーワードが、

「一人暮らしが成り立つかどうか」

なのです。

そもそも「一人暮らしできる」とはどういう状態?

ここで、よくある勘違いを一つ整理しておきます。

「一人で住んでいる」 = 「一人暮らしができている」と考えてしまう方が、とても多いのです。

しかし、ガイドラインが見ているのは、「実際に一人で住んでいるかどうか」ではありません。

ガイドライン的な「一人暮らし」の意味

障害年金の審査で見るべき「一人暮らし」のイメージは、

家族などの支援が完全になくなっても、生命と社会生活を維持できるかどうか

という点にあります。

表現を変えると、

- 家族が急に県外に引っ越してしまった

- あるいは、支援者との連絡が途絶えてしまった

という状況を想像したときに、

「それでも、なんとか最低限の生活を維持できるか?」

ということです。

「支援付き一人暮らし」という実態

たとえば、こんなケースを考えてみてください。

- 住民票上は完全に一人暮らし

- でも実際には……

- 週に2回、親が大量の食料を持ってきて、冷蔵庫を埋めていく

- 家賃や光熱費の支払いは、すべて親が管理している

- 通院の予約や手続きも、親が電話して段取りしてくれている

- 郵便物は封を開けられず、届いたものはそのまま親に渡している

この場合、

「一人で住んでいる」けれど、「一人で暮らせている」とは言いづらい状態

といえます。

これは、私の感覚ではまさに、

“支援付き一人暮らし” = 2級に近い生活実態

です。

逆に、家族と同居しているからといって、必ずしも「援助がある」とは限りません。

- 一緒には住んでいるけれど、家族は仕事で朝から晩まで不在

- 食事の準備・洗濯・掃除などは、ほぼ自分で行っている

という方もいます。

だからこそ、同居か一人暮らしかという「形」だけで判断するのではなく、

「もし本当に一人になってしまったら、生活はどこまで維持できるのか?」

という視点が、2級と3級を考えるうえで非常に重要になってきます。

チェックリスト:2級相当?3級相当?「一人暮らし能力」を自己診断

ここからは、もう少し具体的に、ご自身の「一人暮らし能力」をセルフチェックしてみましょう。

前提として、次のように考えてください。

- いま家族が手伝ってくれている部分は、すべて取り除いて考える

- 「調子が良い日だけできる」のではなく、「平均するとどうか」で考える

- 「できるときもある」ではなく、「できない日が多いかどうか」を意識する

では、生活の場面ごとに見ていきます。

① 食事・買い物

3級に近い状態の例

- コンビニ・スーパーに行くのがつらい日もあるが、体調の良い日にまとめて買い物をするなどして、なんとか食事は途切れない

- 同じものばかり食べてしまう・栄養バランスはあまり考えられないが、「何も食べない日」が続くことは少ない

2級に近い状態の例

- 食欲はあっても、そもそも家の外に出られず、買い物に行けない日が多い

- 冷蔵庫の中身が空っぽのまま、数日〜1週間以上ほとんど何も食べられないことがある

- 消費期限が切れていることに気づかず、傷んだものを食べてしまう

- 調理や片付けに取りかかれず、コンロやシンクに食器・鍋が溜まり続けている

食事と買い物の面で、「支援がなければ何日くらいで行き詰まるか」をイメージしてみてください。

② 金銭管理・家賃・光熱費

3級に近い状態の例

- 支払期限を過ぎてしまうことはあるものの、通帳や請求書を見ながら、自分で振り込みや引き落としの管理ができている

- 銀行やコンビニに行くまで腰が重いが、数日〜1週間程度の遅れで、最終的には入金できる

2級に近い状態の例

- 何をいつ払うのかを整理できず、「支払期日」「支払先」「金額」が把握できない

- 督促状が届いても、自分で対応できずに放置してしまう

- 通帳やキャッシュカードは、家族がすべて管理している

- 「いくらお金が残っているのか」「どのくらい使ったのか」が全くわからない

お金の管理は、生活の土台です。

ここが自力でできない場合、「一人暮らしが本当に成り立つか」という点で、2級に近づいていきます。

③ 郵便物・役所関係の手続き

3級に近い状態の例

- ポストを開けるのはおっくうだが、数日に一度は中身を確認できる

- 封筒を開けて内容を理解し、時間はかかるものの、役所や会社への連絡が自分でできる

2級に近い状態の例

- ポストを開けること自体が怖くて、郵便物がたまってしまう

- 封筒を触るだけで不安が高まり、開封できずに放置してしまう

- 大事な書類や督促状であっても、誰かが開封し、中身を説明してくれないと何もできない

郵便物の管理や役所の手続きは、「社会生活を維持する力」の一部です。

ここがほぼ他人任せの場合、「支援なしの一人暮らし」は難しくなります。

④ 通院・服薬

3級に近い状態の例

- 通院の予定をカレンダーやスマホにメモして、体調と相談しながら、自分で病院に行くことができる

- 薬の飲み忘れはあるが、自分で気づき、「最近飲めていないな」と修正できる

2級に近い状態の例

- 通院日の管理ができず、予約の確認や変更が自分ではできない

- 誰かに付き添われないと、病院に行けない

- 服薬の管理ができず、

- 飲み忘れが続いても自分では気づけない

- あるいは、不安から何度も飲んでしまう

- 薬の残りがなくなっても気づかず、しばらく服薬が途切れてしまう

- オーバードーズをしてしまう

通院・服薬は、病状の悪化を防ぐ「安全装置」です。

ここを一人で維持できない場合、日常生活能力の評価は、2級寄りになっていきます。

⑤ 清潔保持・住環境

3級に近い状態の例

- 掃除・洗濯の頻度は少なく、部屋が散らかっていることは多い

- それでも、なんとか「生活ができないほどではない」状態は保てている

2級に近い状態の例

- 洗濯ができず、着るものがほとんどない状態が何度も続く

- ゴミが溜まり、床が見えない・害虫が出るなど、健康被害が出るレベルになっている

- シャワーや入浴ができず、何日も、時には何週間も身体を洗えない

- 片付けや清掃について考えただけで具合が悪くなり、手を付けられない

部屋の状態は、「生活をどれだけ自力でコントロールできているか」の分かりやすいサインです。

判定のイメージ

上の項目を振り返ってみて、

- 「3級寄りかな」と感じる項目が多ければ、

ギリギリ自力で生活を維持できているタイプ - 「2級寄りだ」と感じる項目が多ければ、

支援がなければ生活が破綻してしまうタイプ

と考えてみてください。

もちろん、これはあくまで自己診断レベルですが、「一人暮らしが成り立つかどうか」という視点で、自分の生活を見直すことが、障害年金の2級・3級を考えるうえでの第一歩になります。

実際には一人で暮らせていない?2級が認められやすい「一人暮らし」の実態

ここからは、少し踏み込んで、

「一人暮らし」と書類上はなっているものの、実態としては2級に近いケース

についてお話します。

「支援付き一人暮らし」の典型例

私が相談を受けていてよく見かけるのは、次のようなパターンです。

- 住民票もアパートの契約も、すべて本人名義

- 障害年金の申請書にも「一人暮らし」と記載

- しかし、生活の中身をよく聞いていくと……

という方です。

詳しく伺うと、たとえばこんな実態が見えてきます。

- 週2〜3回、親が車で来て、

- 食料・飲み物・日用品などを大量に運び込んでくれている

- その日だけまとめてゴミ出しや片付けをしてくれている

- 家賃や光熱費は、すべて親が管理

- 請求書は親のところに届くようにしている

- 本人は口座残高も詳しく把握していない

- 郵便物は、封を開けることができない

- 封筒がポストにたまってしまう

- 親が来たときにまとめて持ち帰り、必要な手続きは親が行っている

- 通院の予約や変更も、親が電話をかけて段取りをしている

このようなケースでは、

「一人で生活している」というよりは、

「周囲の支援がなければ生活が維持できない」状態

といえます。

書類上の「一人暮らし」と、実際の生活能力は切り離して考える

障害年金の審査では、「実際にはどれくらい援助が必要なのか」が非常に重要です。

そのため、

- 「一人暮らしです」とだけ伝えてしまうと、実態より軽く見られてしまう

一方で、「家族・支援者がどんな形で、どれくらい生活を支えているのか」を具体的に伝えれば、

- 2級相当として評価される可能性が出てくる

ということになります。

「一人暮らしの実態」を医師にどう伝えるか

ここまで読んで、

「たしかに、自分の一人暮らしは“支援付き”かもしれない」

と感じた方もいらっしゃると思います。

では、その実態を、どうやって診断書に反映してもらえばよいのでしょうか。

ポイントは、

診察での伝え方

です。

危険な一言:「一人暮らしできています」

診察室で、何気なくこんな会話をしていないでしょうか。

- 医師「最近の生活はどうですか?」

- ご本人「一人暮らしですけど、なんとかやっています」

この一言だけを切り取ると、医師の頭の中には、次のようなイメージが浮かびやすくなります。

「一人暮らしができている → 基本的な生活能力はある → 3級に近いかな」

もちろん、医師もプロですから、もう少し丁寧に見てくださいます。

ただ、限られた診察時間の中で生活の細部まですべて聞き取るのは難しい、という現実もあります。

だからこそ、患者側が、

「一人暮らしの中で、どんな場面で、どれくらい援助が必要なのか」

を、ある程度整理して伝える必要があるのです。

望ましい伝え方:支援の内容を具体的に話す

では、どう伝えればよいのか。

キーワードは、

「これだけの支援がないと、生活が成り立ちません」

です。

たとえば、次のような話し方が考えられます。

- 食事について

- 「いまアパートで一人暮らしをしていますが、

食事は週に2回、母が作り置きの惣菜を持ってきてくれて、

それを温めて食べているだけです。自分一人では買い物に行けません。」

- 「いまアパートで一人暮らしをしていますが、

- お金について

- 「家賃や光熱費、携帯代などは、全部母が通帳を管理して払ってくれています。

自分ではいくら入金されて、いくら出ていっているのか把握できていません。」

- 「家賃や光熱費、携帯代などは、全部母が通帳を管理して払ってくれています。

- 手続きについて

- 「郵便物の封を開けるのが怖くて、ポストにたまってしまいます。

母が来たときに全部持って帰って、中身を確認して、

役所に連絡するのもやってもらっています。」

- 「郵便物の封を開けるのが怖くて、ポストにたまってしまいます。

このように伝えることで、医師の頭の中に、「支援なしでは一人暮らしが成り立たない」という具体的なイメージが浮かぶようになります。

なぜここまで具体的に話す必要があるのか

診断書には、

- 食事

- 清潔保持

- 金銭管理

- 対人関係

- 通院・服薬

など、「日常生活能力」に関する項目が細かく並んでいます。

医師は、診察時の会話やこれまでの経過から、それぞれの項目を「どの程度できているか」評価します。

ですから、

- 普段の診察では、主に「気分の落ち込み」「不安」「眠れない」といった精神症状の話だけ

- 生活の実態については、ほとんど話していない

という場合、

診断書の「生活能力」に関する欄が、実態よりも軽く書かれてしまうリスク

が高まります。

逆に言えば、診察の際にしっかりと生活の実態を伝えておくことで、

「2級に近い生活実態」であることが、診断書にも反映されやすくなる

ということです。

明日から誰も手伝ってくれなかったら?生活崩壊シミュレーションをしてみる

とはいえ、

「自分では当たり前になってしまっていて、どこからが“援助”なのか分からない」

という方も多いと思います。

そこでおすすめしたいのが、

「生活崩壊シミュレーション」

です。

1. 前提条件を決める

紙でもスマホのメモでも構いません。

まずは、こう書いてみます。

「もし明日から、家族も支援者も一切手伝ってくれなくなったとしたら?」

この前提に立って、

- 1日目

- 2日目

- 3日目…

- 1週間後

と、生活を時間軸でイメージしてみます。

2. 項目ごとに「どこで詰まるか」を書き出す

次に、生活をいくつかの項目に分けて考えます。

- 食事(買い物・調理・片付け)

- お金(家賃・光熱費・日用品)

- 通院・服薬

- 掃除・洗濯・ゴミ出し

- 郵便物・役所からの通知への対応

それぞれについて、

- 「自分一人でできるか?」

- 「できないとしたら、具体的にどこで詰まるか?」

を、思いつく範囲で書き出してみてください。

たとえば、

- 食事

- 1日目:冷蔵庫にあるものをなんとか食べる

- 2日目:買い物に行こうとするが、家を出られない

- 3日目:何も食べられず、水だけで過ごす

- 4日目:フラフラして動けなくなる ……など

- お金

- 家賃の支払日を把握していない

- 請求書の封筒を開けられない

- 振込先が分からない

- 通院・服薬

- 病院の予約日を覚えておらず、気づいたら過ぎている

- 薬をいつ飲むのか覚えられない

- 残りが少なくても受診の段取りを組めない

といった具合です。

3. これはそのまま「生活状況メモ」になる

この「生活崩壊シミュレーション」を書き出しておくと、

そのまま、

- 医師に見せるメモ

- 社労士など専門家に相談するときの資料

として使えるようになります。

診察のとき、

「先生、家族が手伝ってくれないと、生活がこうなってしまうと思うんです」

と、このメモを見せながら説明すると、

医師も具体的なイメージを持ちやすくなり、診断書に反映されやすくなります。

結論:大事なのは「どれだけつらいか」ではなく「一人で生活を維持できるか」

ここまで、かなり具体的にお話してきました。

最後に、内容をぎゅっとまとめておきます。

- 精神障害での障害年金の等級は、

診断名や薬の量だけでなく、「日常生活能力」と「援助の必要性」で決まる - 2級と3級の大きな違いは、

「支援なしで一人暮らしが成り立つかどうか」 - 書類上「一人暮らし」であっても、

実態としては、- 食事

- お金

- 通院・服薬

- 掃除・洗濯

- 郵便物・役所の手続き

などの多くを、家族や支援者に頼っている場合、

2級相当の生活実態である可能性がある

- 診察で「一人暮らししています」「なんとかやっています」とだけ伝えると、実態よりも軽く見られてしまうことがある

- 「これだけの支援がないと暮らしていけません」という形で、具体的な援助の内容を医師に伝えることが重要

- そのための準備として、

「生活崩壊シミュレーション」を書き出しておくと役に立つ

障害年金の等級は、決して「もっとつらくならないと上がらない」わけではありません。

「どれだけつらいか」だけでなく、

「支援がないと、生活がどう崩れてしまうか」を、きちんと伝えられているかどうか。

ここが、2級と3級を分ける大きなポイントになっている、ということを、頭の片隅に置いていただければと思います。

「一人暮らしできていると言っていいのか分からない…」と感じたら

最後に、少しだけ、専門家としてお手伝いできることをお話させてください。

実際のご相談では、

- 「自分の状態が2級に当てはまるのかどうか分からない」

- 「家族にどこまで手伝ってもらっているか、人に話したことがない」

- 「どこまでを“援助”として伝えるべきなのか、判断がつかない」

といったお悩みを、とても多くお聞きします。

ご本人にとっては、長年の生活の中で「当たり前」になってしまったことほど、言葉にしづらいものです。

そこで社会保険労務士としては、

- 生活の実態を、ゆっくり丁寧にヒアリングし、

- ガイドラインの項目(食事・金銭管理・清潔保持・対人関係・通院など)に沿って整理し直し、

- 医師に伝えるための「生活状況メモ」の作成をお手伝いする

といった形で、「生活実態の翻訳役」を担うことができます。

また、

- 診断書の内容と、

- ご本人の申立書(病歴・就労状況等申立書)の内容が、

矛盾してしまわないよう、第三者の目でチェックすることも可能です。

「自分の一人暮らしは、本当に“できている”と言っていいのだろうか?」

そんな不安が頭をよぎったときは、どうか一人で抱え込まず、専門家にご相談いただければと思います。

あなたの今の生活を、ガイドラインの言葉に「翻訳」していく作業を、一緒に進めていきましょう。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

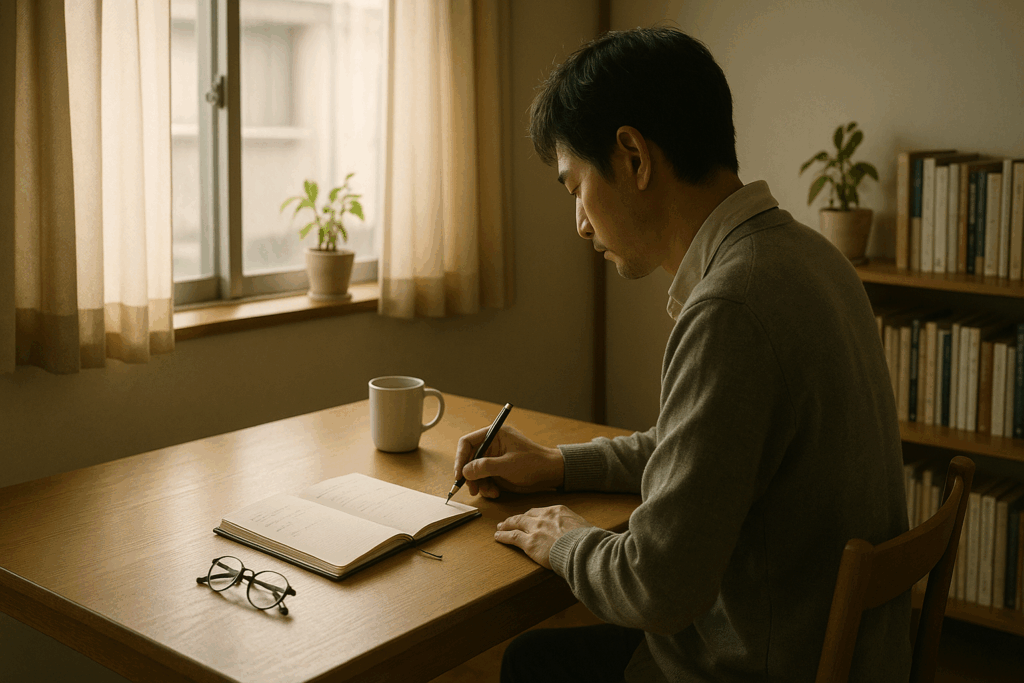

【永久保存版】障害年金申請・完全ガイド:「辛い」という感情を捨て、「事実」で勝ち取る等級認定

はじめに:なぜ、あなたの「苦しみ」は審査で伝わらないのか

「毎日、不安で胸が押しつぶされそうです」 「悲しくて、涙が止まりません」 「将来が絶望的で、生きていく自信がありません」

医師への手紙や、障害年金の「病歴・就労状況等申立書」の下書きで、このような言葉を書き連ねてはいませんか?

そのお気持ちは、痛いほどわかります。それがあなたの偽らざる真実だからです。しかし、厳しい現実をお伝えしなければなりません。その「感情の吐露」だけでは、障害年金の受給、あるいは適切な等級(2級以上)をもらうのに必要な診断書ができるとは限りません。

なぜなら、障害年金の審査(特に精神障害)において、審査官が最も重要視しているのは、「あなたがどれくらい悲しいか」という「感情」ではなく、「その病気によって、あなたの日常生活がどれくらい破壊されているか」という「事実」だからです。

私は愛知県春日井市で社会保険労務士として活動している渡邊智宏という者です。私自身も双極性障害を患っており、かつて、障害年金3級を取得した経験があります。その時に徹底した戦略がありました。それは、「ただ辛い」と嘆くのではなく、「生活ができないこと」を淡々と、かつ具体的に提示するという手法です。

本記事は、単なる申請マニュアルではありません。あなたの主観的な「辛い」という感情を、審査側が求める客観的な「障害の状態(事実・数値)」へと変換するための、「翻訳」の教科書です。

この記事を読み終える頃には、あなたは医師に対して何を伝えるべきか、そして申立書に何を書くべきかが、明確に見えているはずです。この記事が、あなたの生活を守る盾となることを願っています。

目次

- 【戦略の核】「就労」の悩みは捨てろ。「生活」の崩壊を語れ

- 【思考法】「辛い」を「事実」に変換するロジック

- 【実践・基本編】7つの日常生活動作を「数値化」する

- 【実践・応用編】医師との「認識のズレ」を埋める完全対話術

- 【書類作成】「病歴・就労状況等申立書」最強の執筆テンプレート

- 【ケーススタディ】等級を分ける「表現の差」具体例集

- まとめ:事実を伝えることは、自分を守ること

1. 【戦略の核】「就労」の悩みは捨てろ。「生活」の崩壊を語れ

障害年金の申請を考えた時、多くの人がまず訴えたくなるのが「仕事」のことです。

- 「集中力がなくてミスばかりしてしまう」

- 「上司の言葉に傷つき、会社に行けなくなった」

- 「休職を繰り返していて、収入が不安だ」

これらは切実な悩みですが、障害年金の審査、特に等級判定(2級か3級か、あるいは不支給か)の核心ではありません。

障害年金のモノサシは「日常生活能力」

精神の障害用診断書を見てみてください。裏面に「日常生活能力の判定」という項目があります。 ここには、「仕事ができるか」という項目はありません。あるのは以下の7項目です。

- 適切な食事

- 身辺の清潔保持(入浴・着替え)

- 金銭管理と買い物

- 通院と服薬

- 他人との意思伝達・対人関係

- 身辺の安全保持・危機対応

- 社会性

審査側が見ているのはここです。「労働能力」ももちろん考慮されます。実際、就労能力の有無が年金の等級に強い影響を与えているのは事実です。ですが、それは「日常生活能力の低下」という土台があった上での話です。

日常生活すらままならない人間が、まともに就労できるはずがない――これが審査のロジックです。

仕事ができないのは「結果」にすぎない

「仕事が辛い」と訴えても、医師や審査官は「職場の環境が悪いだけでは?」「配置転換すればできるのでは?」と考える余地を残してしまいます。

しかし、「家でお風呂にも入れず、食事も作れず、部屋がゴミ屋敷になっている」と伝えたらどうでしょうか。 「生命維持のための基本動作(生活)」ができていない人が、「高度な社会活動(労働)」をできるわけがないという結論に、誰が見ても至ります。

私が3級を目指す過程で気付いたのはここです。「いかに生活が破綻しているか」を語る事が最も説得力のあるルートなのです。

2. 【思考法】「辛い」を「事実」に変換するロジック

では、生活の崩壊を伝えるために、具体的にどうすればいいのでしょうか。ここで最大の敵となるのが、私たち自身の「感情」です。

審査官はあなたの心の中を見えない

審査を行う認定医や審査官は、あなたに一度も会う事がありません。提出された書類(診断書と申立書)という「文字情報」だけで、あなたの人生をジャッジします。

ここで「毎日が辛い」「死にたいほど苦しい」と書いても、それはあくまであなたの主観です。Aさんの「辛い」とBさんの「辛い」が同じレベルなのか、誰にも分かりません。 一方で、「入浴は週に1回しかできない」というのは客観的な事実です。誰が聞いても「それは不衛生だ」「病的な状態だ」と判断できます。

感情の罠:なぜ「辛い」と書くと不利になるのか

感情を中心に書くと、以下のようなデメリットが生じます。

- 重症度が伝わらない: 「とても不安」と書くより、「不安でインターホンに出られず、宅配便を3回連続で受け取れなかった」と書く方が、生活への支障(重症度)が明確です。

- 矛盾が生じやすい: 「こんなに辛いのに、診断書は軽い」という不満の原因は、医師に「辛さ(感情)」ばかりを伝え、「動けなさ(事実)」を伝えていないことによくあります。

「ロボット視点」で自分を観察する技術

請求の準備期間中は、ご自身の中に「もう一人の自分(ロボットあるいはカメラマン)」を住まわせてください。 そのロボットには感情がありません。ただ、あなたの行動を記録するだけです。

- ×(人間視点):「何もやる気が起きなくて、一日中布団にいて情けなかった」

- ○(ロボット視点):「起床は午後14時。その後、トイレ以外で布団から出たのは、水を飲むための1回のみ。発語なし。着替えなし。」

このように、「感情」を削ぎ落とし、「行動(または不行動)」だけを抽出する。これが、障害年金請求におけるライティングの極意です。

3. 【実践・基本編】7つの日常生活動作を「数値化」する

それでは具体的に、診断書の「日常生活能力の判定」項目に沿って、どのように「事実」へ変換するかを見ていきましょう。 ポイントは「頻度(週〇回)」「時間(〇時間)」「誰の助け(独力か、援助か)」という数値を必ず入れることです。

① 食事:食欲の有無ではなく「摂取回数」と「内容」

多くの人が「食欲がない」「美味しく感じない」と書きますが、これは弱いです。

- 変換のヒント:

- 自炊の可否: 包丁を使えるか? 火の管理ができるか?

- 内容: 栄養バランスは? カップ麺や菓子パンばかりではないか?

- 片付け: 食べた後の容器や食器を洗えているか?

- 【OK例文】:

- 「自炊は一切できない。包丁を持つと衝動的な恐怖を感じるため、キッチンに立てない」

- 「食事は週に5日以上、コンビニのパンかカップ麺のみ。それすら買いに行けない日は食べない」

- 「食べた後のゴミを捨てられず、ベッドの周りに空き容器が散乱している」

② 清潔保持:気分の落ち込みではなく「入浴頻度」

「お風呂に入るのが億劫」という表現は、健常者でも使う言葉です。病的なレベルであることを示す必要があります。

- 変換のヒント:

- 入浴回数: 具体的に週何回か?(夏場と冬場で分けても良い)

- 着替え: 下着や服を毎日替えているか?

- 洗面: 歯磨き、洗顔、髭剃り(化粧)はできているか?

- 【OK例文】:

- 「入浴は、家族に強く促されてようやく週に1回入れるかどうか。一人では入る気力が湧かない」

- 「3日間同じ服を着続けていても気にならなくなった」

- 「歯磨きができず、虫歯が進行して痛むが、歯科に行く気力もなく放置している」

③ 金銭管理:浪費の不安ではなく「管理能力の欠如」

「お金がなくて不安」は経済的な問題であり、障害の問題とは切り離されがちです。あくまで「能力」にフォーカスします。

- 変換のヒント:

- 計画性: 計画的にお金を使えるか?

- 支払: 公共料金の支払いや家賃の振込を遅延していないか?

- 衝動性: 躁状態での散財や、判断力低下による不要な契約はないか?

- 【OK例文】:

- 「金銭感覚が麻痺しており、必要のない健康器具を通販で3つも購入してしまった」

- 「手元にお金があるとあるだけ使ってしまうため、通帳とカードは全て母親に預けている」

- 「公共料金の支払い用紙が来ても開封できず、ガスが止まったことがある」

(※以下、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会性についても同様の視点で変換していきます。重要なのは「できないこと」を「具体的エピソード」で証明することです。)

4. 【実践・応用編】医師との「認識のズレ」を埋める完全対話術

「病歴・就労状況等申立書と診断書の整合性が大事」とよく言われます。 しかし、テクニカルに書類を合わせようとする前に、もっと根本的なことがあります。

それは、「医師の頭の中にあるあなたの像」と「実際のあなたの生活実態」を一致させることです。ここがズレていれば、いくら申立書を工夫しても診断書は軽くなり、結果として整合性は取れません。

なぜ医師の診断書は「軽め」になりがちなのか

医師が悪意を持っているわけではありません。以下の理由が考えられます。

- 診察時間の短さ: 数分間の診察では、深い生活実態まで聞き取れない。

- 患者の「よそ行き」の顔: 私たちは無意識に、医師の前では「良い患者」を演じてしまいます。小綺麗にして通院し、聞かれたことにはハキハキ答えてしまう。「調子はどう?」と聞かれて、反射的に「(家では地獄だけど、先週よりはマシだから)はい、大丈夫です」と答えてしまうのです。

「診察室の仮面」を剥がすメモの渡し方

この「よそ行きの顔」と「実態」のギャップを埋める良い方法は、「書面で伝える」ことです。 口頭では言いにくいこと、あるいは診察時間の制限で言えないことを、メモにして渡します。

- メモのタイトル案: 「日常生活の状況についてのメモ(診断書作成の参考にしてください)」

- 書くべき内容: 前述の「7つの日常生活動作」についての具体的な「できていない事実」。

例えば、次のように書きます。

「先生の前ではなんとか話せていますが、ここに来るために昨日から準備して、薬を多めに飲んで無理をして来ています。帰宅後は反動で2日間寝込みます。家では、この1週間お風呂に入っていません。」

これを読んだ医師は、「診察室での姿が全てではない」と認識し、診断書の評価を修正する根拠を得ることができます。

診断書作成前の「すり合わせ」が全てを決める

診断書が出来上がってから「内容が違う」と修正を依頼するのは、医師にとっても患者にとっても大きなストレスです。 理想は、診断書を書く「前」に、認識を一致させることです。

「障害年金の請求に向けて、診断書をお願いしたいのですが、自分の家での様子があまりに酷いので、先生に正しく伝わっているか不安でメモを書いてきました。一度目を通していただけますか?」

このように切り出し、医師が「なるほど、家ではそこまで生活能力が落ちているんだね」と納得した状態で筆を執ってもらう。これが、「医師の診断」と「自分の思い」を一致させる最強の戦略です。

5. 【書類作成】「病歴・就労状況等申立書」最強の執筆テンプレート

医師との認識合わせができれば、診断書にはあなたの実態(生活の困難さ)が反映されます。 あとは、それと矛盾しないように、あなた自身が書く「申立書」を作成するだけです。

診断書との「整合性」の本当の意味

整合性とは、全く同じ文言を書くことではありません。 診断書の「評価(点数)」を、具体的な「エピソード(証拠)」で補強する関係性です。

- 診断書: 「清潔保持」が「3(助言や指導があればできる)」または「4(行えない)」になっている。

- 申立書: その裏付けとして「夏場でも入浴は週に1回。頭がかゆくなっても、家族に『入りなさい』と言われてお湯を張ってもらうまで動けない」と書く。

これで、審査官は「なるほど、だから医師は評価3をつけたのか」と納得します。これが整合性です。

NG例文 vs OK例文 徹底比較(申立書編)

ここでは、多くの人が書きがちな「NG例」と、合格ラインの「OK例」を比較します。

【就労状況について】

- NG: 「仕事に行くと人間関係が辛くて、毎日泣いていました。上司が怖いです。」

- (解説:これだけだと、職場の問題に見える。)

- OK: 「出勤前の身支度に2時間以上かかり、遅刻を繰り返しました。業務中は簡単な指示内容が頭に入らず、メモを取ることすらできなくなりました。電話が鳴ると動悸がして受話器を取れず、トイレに隠れて過ごす時間が増えました。」

- (解説:能力の低下による業務遂行の困難さを具体的に描写。)

【日常生活について(現在)】

- NG: 「何もする気が起きません。将来が不安で、毎日憂鬱です。早く元気になりたいです。」

- (解説:感情のみ。重症度が不明。)

- OK: 「一日の大半を横になって過ごしています。テレビや本を見る集中力もなく、ただ天井を見ています。食事は配偶者が用意したものを食べるのみで、自分では冷蔵庫からお茶を出すことすらしんどいです。インターホンが鳴っても居留守を使います。」

- (解説:活動量の低下、意欲の減退を行動ベースで描写。)

6. 【ケーススタディ】等級を分ける「表現の差」具体例集

最後に、疾患ごとの特性に合わせた「伝えるべき事実」のポイントを整理します。

うつ病・双極性障害の場合

うつ病や双極性障害では、**「波」と「乖離」**がポイントです。

- 伝えるべき事実:

- 「調子が良い日」の実態: 「調子が良い」といっても、健常時の50%程度で、無理に動くと翌日寝込むこと。

- 躁状態のトラブル(双極性): 「元気だった」のではなく、「異常な万能感で浪費をした」「睡眠時間2時間で動き回り、その後虚脱状態になった」という病的なエピソード。

- 希死念慮: 「死にたい」という気持ちだけでなく、「実際に遺書を書いた」「薬を貯めている」「ベランダから下を見下ろしてしまう」などの具体的な行動(危険行動)。

発達障害の場合

発達障害では、うつ病のような「気分の落ち込み」よりも、**「能力のアンバランスさ」と「社会適応の困難」**が焦点になります。

- 伝えるべき事実:

- 二次障害: 発達障害そのものに加え、適応障害やうつ状態を併発し、生活が破綻していること。

- 感覚過敏: 「音がうるさい」ではなく、「スーパーの騒音でパニックになり、買い物ができない」。

- マルチタスク不可: 「同時に2つのことを言われるとフリーズしてしまい、家事が進まない」。

- コミュニケーション: 「空気が読めない」ではなく、「相手の意図を理解できずトラブルになり、怖くて人と関われなくなった」。

7. まとめ:事実を伝えることは、自分を守ること

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。 ここまで読まれた方は、もうお分かりでしょう。

障害年金の請求において、「辛い気持ち」を書くなと言っているわけではありません。 あなたのその「辛い気持ち」を、審査官に正しく理解させるためには、「事実」という共通言語に翻訳して届ける必要がある、ということです。

- 就労より生活: 生活が破綻しているから、仕事もできない。

- 感情より事実: 「辛い」ではなく「風呂に入れない」。

- 医師との一致: 診察室での仮面を捨て、メモで実態を伝える。

私が3級を取得した時の勝因は、「良くなりたい」というポジティブな気持ちを一旦脇に置き、「今の自分はいかに何もできないか」というネガティブな現実を、勇気を持って直視し、医師に伝えたことにありました。

自分の「できないこと」をリストアップするのは、精神的に非常に苦しい作業です。自分を惨めに感じるかもしれません。 しかし、そのリストアップこそが、あなたを守るための「障害年金」という権利を手繰り寄せる最も確実な方法です。

どうか、ご自身の生活を守るために、今のありのままの「動けない自分」を、胸を張って(あるいは淡々と)伝えてください。 このガイドが、あなたの申請の一助となることを心から祈っています。

【Next Action】今すぐできること

読み終えた今、メモ帳を開いてください。 そして、この1週間を振り返り、「感情」を抜きにして、「できなかったこと」「やるのが億劫でサボったこと」を3つだけ、箇条書きにしてみてください。 それが、あなたの等級認定を勝ち取るための、最初で最強の武器になります

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

発達障害の過去は“リセット”できる?社会的治癒で「うつ病の初診日」を勝ち取るための超専門的戦略

「子供の頃、発達障害の傾向を指摘されたことがある」

「大人になってからADHDと診断され、その後、うつ病を発症した」

もし、あなたがそんな経緯をたどってきたのなら。

そして今、うつ病の苦しみの中で、障害年金の請求を考えているのなら。

どうか、この記事を読み進めてください。

なぜなら、その「発達障害の過去」が、今のあなたの障害年金申請において、思わぬ“足かせ”になる可能性があるからです。

こんにちは。愛知県春日井市で、精神疾患の障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏です。私自身も双極性障害の当事者として、この複雑な制度と向き合ってきました。

この記事は、少し専門的で、難しい話かもしれません。

しかし、これは、一見すると絶望的に思える状況からでも、逆転の可能性を見つけ出すための、極めて重要な「法的な技術」についての話です。

あなたの「今」の苦しみを、過去の病歴によって不当に扱わせない。

そのための、専門家としての私の思考プロセスと戦略のすべてを、あなたにお伝えします。

〈目次〉

- はじめに:なぜ、発達障害の過去が「うつ病」の障害年金の壁になるのか?

- 【第一の壁】「相当因果関係」という、見えない鎖の正体

- 【壁を壊す鍵】「社会的治ゆ」という“リセットボタン”の存在

- 【核心】合わせ技で勝つ!社会的治ゆで「相当因果関係」を断ち切るロジック

- まとめ:あなたの「今」の苦しみを、正しく評価してもらうために

はじめに:なぜ、発達障害の過去が「うつ病」の障害年金の壁になるのか?

【第一の壁】「相当因果関係」という、見えない鎖の正体

障害年金の世界には、「相当因果関係」という、非常に重要で、少し厄介な考え方が存在します。

これは、簡単に言えば、「前の病気がなければ、後の病気は起こらなかった」と医学的・社会通念上考えられる場合に、その二つの病気を「一つの連続した病気」として扱う、というルールです。

例えば、糖尿病を長年患っていた方が、その合併症として糖尿病性網膜症を発症した場合。この二つには、明確な医学的因果関係があります。そのため、障害年金の審査では、これらは一体のものとして扱われます。

この考え方が、なぜ障害年金でそれほど重要なのか。

それは、相当因果関係が認められると、後から発症した病気の「初診日」が、原因となった前の病気で“初めて”病院にかかった日まで、遡ってしまうからです。

先ほどの糖尿病の例で言えば、網膜症で初めて眼科にかかったのが10年後だとしても、障害年金上の初診日は、その原因である糖尿病で10年前に初めて内科にかかった日になるのです。

あなたの初診日が、勝手に過去へ遡ってしまう恐怖

この「初診日の遡り」は、時に、請求者にとって致命的な不利益をもたらします。

10年も経っていれば、最初の病院のカルテは破棄されているかもしれません。そうなれば、初診日の証明ができず、請求そのものが不可能になる。

あるいは、10年前の時点では、年金保険料を納めていなかったかもしれません。そうなれば、「納付要件を満たさない」として、不支給になってしまう。

そして、この「相当因果関係」という見えない鎖は、精神疾患の分野で、特に大きな問題を引き起こしているのです。

厚生労働省は、なぜ発達障害とうつ病を「一体」と見なすのか

「子供の頃、発達障害を指摘されて受診したことがある人が、大人になってからうつ病になった」

このケース。あなたなら、発達障害とうつ病は「別の病気」だと考えるかもしれません。しかし、障害年金の審査(厚生労働省・日本年金機構)では、原則として、この二つは「相当因果関係あり」、つまり一体のものとして扱われます。

なぜか。そのロジックは、以下の通りです。

- 発達障害の特性: 発達障害には、コミュニケーションの困難さ、対人関係の苦手さ、不注意、強いこだわりといった、生まれ持った特性がある。

- 社会生活上のストレス: これらの特性により、学校や職場といった集団生活で、周囲との摩擦や失敗を経験しやすく、強い心理的ストレスに晒されることが多い。

- 二次障害としての発症: この持続的なストレスが原因となり、適応障害やうつ病、不安障害といった「二次障害」を発症することは、医学的にも一般的である。

この論理に基づき、「発達障害という特性がなければ、社会生活上の多大なストレスは生じにくく、結果としてのうつ病も発症しなかった可能性が高い」と判断されるのです。

このルールによって、あなたの「うつ病」の初診日が、あなたの記憶からも薄れた、子供の頃の「発達障害」での受診日まで遡ってしまう。

その結果、

- 本来もらえるはずだった障害厚生年金が、障害基礎年金になってしまう(金額が大幅に減る)。

- 20歳前の受診とされ、所得制限の対象になってしまう。

- 古い初診日の証明ができず、請求を断念せざるを得なくなる。

そんな、理不尽とも思える事態が、現実に、数多く起きているのです。

【壁を壊す鍵】「社会的治癒」という“リセットボタン”の存在

では、この「相当因果関係」という、強力な鎖に、なすすべなく縛られるしかないのでしょうか。

「確かに、子供の頃に発達障害の傾向はあったかもしれない。でも、その後、何年も、何十年も、普通に学校に行き、普通に働いて、問題なく暮らしてきた。それを、全部ひとまとめにされてしまうのは、あまりにも理不尽じゃないか」

その、あなたの真っ当な反論を、法的に後押ししてくれる考え方。

それこそが、「社会的治ゆ」という、いわば“リセットボタン”です。

「社会的治ゆ」とは何か?過去をリセットするための考え方

「社会的治ゆ」とは、

「一定期間、医療(治療や投薬)を必要とせず、社会生活を普通に送ることができていたのなら、医学的には完治していなくても、法律上は“一度治った”と見なす」

という、障害年金独特の、非常に重要な考え方です。

この「治った」という事実が認定されることで、過去の病歴がリセットされ、その後、再び症状が悪化して受診した日が、新たな「初診日」として認められるのです。

これにより、ずっと前に発症した病気と、今の病気を、法的に「分離」させることが可能になります。

認められるための「4つの条件」とは?

ただし、この「社会的治ゆ」は、誰にでも簡単に認められるわけではありません。あくまで例外的な扱いであり、審査で認められるためには、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。

一般的に、以下の4つの要素が、総合的に判断されます。

- 治ゆしていた期間の長さ:

前の病気と後の病気の間に、相当な期間が空いている必要があります。明確な基準はありませんが、実務上は「おおむね5年以上」が一つの目安とされています。 - 医療の中断状況:

その期間中、原則として治療や投薬を受けていないことが求められます。ただし、症状が安定し、予防的・経過観察的な目的での受診やごく少量の投薬であれば、認められるケースもあります。 - 社会生活の状況(就労):

これが最も重要です。「社会的」とあるように、その期間、学校に通ったり、仕事をしたりといった、一般的な社会生活を、特段の支障なく送れていたことが、客観的な事実として証明されなければなりません。特に、一般雇用でフルタイム勤務を継続していた事実は、非常に強力な証拠となります。 - 症状の安定度:

日常生活において、病気の症状がほとんど現れていなかったこと。

これらの条件を、あなたが「申し立て」、そして年金機構に「納得させる」ことができて初めて、「社会的治ゆ」というリセットボタンが押されるのです。

【核心】合わせ技で勝つ!社会的治ゆで「相当因果関係」を断ち切るロジック

ここまで、「相当因果関係」という壁と、「社会的治癒」という鍵について、解説してきました。

ここからは、いよいよ、この二つを組み合わせた「合わせ技」で、いかにして不利な状況を覆すか、その思考プロセスと戦略を、具体的に見ていきましょう。

ケーススタディ:29歳うつ病、でも初診日は10歳?この矛盾をどう覆すか

次のようなケースを考えてみましょう。

- 10歳: 不登校気味で、発達障害の疑いがあるとされ、A病院を数回受診。しかし、その後は特に治療もせず、普通に高校・大学を卒業。

- 22歳~28歳: 一般企業の正社員として、フルタイムで6年間勤務。特に大きな問題はなかった。

- 29歳: 職場の環境変化をきっかけに、抑うつ症状が強くなり、Bクリニックを受診。「うつ病」と診断される。(この時点では、厚生年金に加入中)

この場合、原則通りに判断すれば、10歳の時の発達障害と29歳の時のうつ病は「相当因果関係あり」と見なされ、初診日は10歳のA病院受診日となってしまいます。

その結果、本来もらえるはずだった障害厚生年金ではなく、所得制限のある障害基礎年金(20歳前傷病)の対象となってしまう、という大きな不利益を被ります。

しかし、ここで「社会的治癒」のカードを切ります。

大学卒業後、うつ病を発症するまでの6年間。この期間、彼は治療を受けることなく、一般企業の正社員として、フルタイムで働き続けていました。これは、「社会的治癒」の条件を満たす、極めて有力な事実です。

この事実を基に、「10歳の受診と29歳の受診の間には、6年間の“社会的治ゆ”の期間が挟まっている。したがって、両者の相当因果関係は断ち切られており、うつ病の初診日は、29歳のBクリニック受診日であるべきだ」と、力強く主張するのです。

これが、「社会的治ゆ」で「相当因果関係」を断ち切るという、逆転のロジックです。

実際の成功事例から学ぶ、審査官を説得するためのポイント

このような主張は、単なる机上の空論ではありません。

実際に、不服申立ての場で、同様のロジックが認められた裁決例が存在します。

ある事例では、幼少期に発達障害と診断されたものの、その後約20年間、精神科への受診歴が全くなく、その間、約15年間にわたり、一般企業の正社員として、特段の配慮もなく継続的に勤務していた事実が認められ、見事に「社会的治ゆ」が認定されました。

この成功事例から、私たちが学ぶべきこと。それは、「主張」と「証明」の重要性です。

「社会的治ゆ」は、自動的に認められるものではありません。

- いつから、いつまで、病院に行っていなかったのか。

- その間、どのような学校生活を送り、どのような仕事に、どれくらいの期間、従事していたのか。

- その仕事は、誰かの特別な助けがなければ成り立たないようなものではなかったか。

これらの事実を、あなた自身が、病歴・就労状況等申立書の中で、明確に、そして論理的に「申し立て」る必要があります。

そして、その申し立てを裏付けるための「証明」、つまり客観的な証拠があれば、主張の信憑性は、飛躍的に高まります。

例えば、学校の成績証明書や卒業証明書、会社の在籍証明書や同僚の証言など。これらは、あなたがその期間、「問題なく社会生活を送れていた」ことを示す、何よりの証拠となるのです。

まとめ:あなたの「今」の苦しみを、正しく評価してもらうために

障害年金は、あなたの過去の病歴だけを取り扱うための制度ではありません。

「今」、あなたが、どれだけ生活に困っているのかを評価し、支えるための制度であるべきです。

「相当因果関係」というルールは、時に、その理念とは裏腹に、私たちを過去の病歴で縛り付けます。

しかし、「社会的治ゆ」という考え方は、その鎖を断ち切り、あなたの「今」の苦しみを、正しく評価してもらうための、強力な武器となり得ます。

年金をめぐる法律やルールは、長年の知見が積み重なり、非常に複雑化しています。

しかし、その複雑さの中にこそ、あなたを救うための「例外」や「ワザ」が、隠されているのです。

そうした複雑な規定を駆使し、高度な主張を組み立て、あなたにとっての最適な給付を目指す。

それこそが、専門家である私たち社会保険労務士の、本当の仕事です。

もし、あなたが「過去の発達障害の診断」が原因で、障害年金の請求を諦めかけているのなら。

あるいは、一度不支給になってしまい、途方に暮れているのなら。

どうか、一人で結論を出さないでください。

あなたの過去の経緯を、丁寧に、そして専門家の視点で紐解けば、一見、不利に見える状況からでも、逆転の可能性を見つけ出せるかもしれません。

あなたのケースにも、「社会的治ゆ」という光が、きっと差すはずです。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

「良くなったら打ち切られる」という恐怖。障害年金の“更新制度”は、本当に私たちのための制度なのか?|当事者社労士の提言

2年に一度、あるいは5年に一度、あなたのもとに届く一枚の封筒。「障害状態確認届」。

いわゆる、障害年金の「更新」手続きのお知らせです。

その封筒を見るたびに、「少し調子が良くなったと書かれたら、打ち切られるかもしれない…」という、冷たい恐怖に心が重くなっていませんか?

生活を守るための、かけがえのない命綱であるはずの障害年金が、いつしか、あなたの回復への道を縛る“呪い”になってはいないでしょうか。

こんにちは。愛知県春日井市で、精神疾患の障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏と申します。そして私自身も、双極性障害を患い、この「更新」という名の見えないプレッシャーと闘ってきた、一人の当事者です。

この記事は、単なる更新手続きの解説書ではありません。

更新制度が、私たち当事者に与える「回復してはいけない」という残酷な矛盾を、私自身の経験も交えて正直に語り、専門家としてその構造的な課題を分析し、そして、私たちが本当に安心して治療に専念できるための「あるべき姿」を、あなたと一緒に考えるための、未来への提言です。

〈目次〉

- はじめに:希望の年金証書が、“恐怖の通知”に変わる日

- 【第一部:当事者の告白】“良くなってはいけない”という、見えない檻

- 【第二部:専門家の分析】なぜ、これほどまでに「更新」は怖いのか?

- 【第三部:未来への提言】私たちが本当に“安心して”社会復帰できる制度へ

- まとめ:安心して「良くなる」権利を、社会全体で考えるために

はじめに:希望の年金証書が、“恐怖の通知”に変わる日

障害年金の受給が決まった、あの日のことを覚えていますか。

何ヶ月もの間、「果たして認定されるだろうか」という不安な夜を過ごし、ようやく届いた年金機構からの封筒。震える手でそれを開け、中に「年金証書」を見つけた時の、あの深い安堵感。

「これで、ようやく一息つける」

「何とか、生きていける」

あの時、私たちは、確かに未来への希望を繋いだはずでした。

しかし、その希望は、次の「更新」という日付が近づくにつれて、少しずつ薄れていきます。そして、いつしか「次は通らないかもしれない」という、新たな不安へと姿を変えていくのです。

「最初の請求から何年も経った。病状が良くなっていると書かれてしまうのではないか」

「最近、少し調子がいい日が増えたから、もう打ち切られてしまうのではないか」

あなたの心の中にも、今、そんな思いが渦巻いているのではないでしょうか。

【第一部:当事者の告白】“良くなってはいけない”という、見えない檻

正直に話せない診察室:「元気のないフリ」をしてしまう心理

障害年金の更新日が近づくと、私たちの心は、診断書の内容のことで頭がいっぱいになります。「以前より良くなった」と書かれたら、どうしよう。その不安が、無意識のうちに、私たちの言動を歪めていきます。

誰もが考えるのは、「調子が悪いこと」を医師にアピールすることです。

それまで、少しでも回復してきたことを素直に喜んでいたはずなのに、「良いことばかり伝えたら、マズいかもしれない」という計算が働いてしまう。そして、無意識のうちに、医師の前で「調子が悪い自分」を演じてしまうのです。

回復を喜ぶべきなのに、喜べない。

生活を支える命綱を失う恐怖が、私たちの心を、そんな矛盾した状態に追い込むのです。

私にも、経験があります。

社労士として開業したばかりの頃、仕事だけでは到底生活できず、障害年金が本当に頼りでした。そんな中、更新の時期が近づくと、やはり身構えました。

少しずつとはいえ、仕事を始めた。この事実が、どう評価されるのだろう。

その不安が、常に頭の片隅にありました。

もちろん、仕事が完全に軌道に乗り、年金がなくても十分に食べていけるようになっていれば、話は別です。「打ち切りは寂しいけれど、これが社会復帰ということだな」と、納得できたかもしれません。

しかし、現実は、そこまで甘くありません。

少しずつ良くなっているのは確かでも、ふさぎ込んで一日中外出できない日も、まだたくさんある。その、まだら模様の現実が、診断書一枚で、白か黒か、どう判断されてしまうのか。それが、ただただ不安でした。

だから、医師には、症状が悪いことを書いてほしい。と同時に、「余計なことは書かないでくれ」とも願ってしまう。

「今週はどうでしたか?」という医師の問いに、以前なら「まあまあでした」と答えていたところを、更新が近づくと、曖-昧な返答は避けるようになります。良かったことは心の奥にしまい込み、悪かったことだけを、少しだけ強調して伝えてしまう。

嘘をついているわけではない。しかし、何か釈然としない。

なぜなら、心のどこかで「回復することが、悪いことだ」と考えてしまっている自分に、気づいてしまうからです。

治ってほしい、と願いながら、今回の診断書には、その「回復」を書いてほしくない。

この痛切なジレンマ。

障害年金の更新を経験したことがある方なら、きっと、この気持ちを分かっていただけるのではないでしょうか。

社会復帰へのブレーキ:挑戦をためらわせる「打ち切り」の恐怖

長い闘病生活の中で、少しずつ心が回復してくると、誰しもが「社会復帰」について考え始めます。

「少し、アルバイトをしてみようかな」

「興味のある資格の勉強を、始めてみようかな」

それは、暗いトンネルの先にようやく見えてきた、ささやかで、しかし何よりも尊い希望の光です。

しかし、その光に手を伸ばそうとした瞬間、私たちの頭を、冷たい恐怖がよぎります。

「“働ける”と判断されたら、年金が打ち切られてしまうのではないか?」

この恐怖が、せっかく芽生えた前向きな気持ちを、無惨にも踏みにじってしまうのです。

障害年金2級の認定基準には、「労働によって収入を得られない程度のもの」という一文があります。このため、現実問題として、「仕事ができている」という事実があると、2級の認定は非常に難しくなります。私も、どう見ても2級に該当するほど症状が重い方が、ただ「働いている」という、たった一つの理由だけで、不支給となった事例を、これまで嫌というほど見てきました。

障害年金の審査において、「就労」は鬼門なのです。

その現実を知っているからこそ、私たちは、仕事を始めることに、ためらいを覚えてしまう。

もちろん、社会復帰が叶い、しっかりと安定して働けるようになったのなら、年金の打ち切りは当然のことです。

しかし、私たちが踏み出そうとしているのは、そんな確固たる一歩ではありません。

「続くかどうか分からないけど、少しだけ、挑戦してみたい」

「いつまた、挫けてしまうか分からないけど、それでも、前に進みたい」

そんな、おっかなびっくりで、震えるような、ささやかな一歩なのです。

最初の1ヶ月は、無理をしてでも頑張れるかもしれない。でも、半年、一年というスパンで見れば、その無理がたたって、再発してしまうかもしれない。

それなのに、たった一度の更新が、その尊い挑戦の芽を摘み取ってしまうかもしれない。

生活を支える命綱であるはずの障害年金が、皮肉にも、社会復帰への道を阻む「障害」になってしまう。

この、あまりにも大きな矛盾が、今の更新制度には、存在しているのです。

【第二部:専門家の分析】なぜ、これほどまでに「更新」は怖いのか?

ここまで、当事者としての感情的な側面をお話ししてきました。

しかし、私たちが抱えるこの不安は、単なる気のせいではありません。それは、現行の更新制度が抱える、3つの構造的な課題に起因しているのです。ここからは、社会保険労務士として、その課題を冷静に分析していきます。

課題①:たった一枚の診断書で未来が決まる「一点評価」の危うさ

うつ病や双極性障害は、「症状の波」があることが、その本質です。調子の良い時期もあれば、悪い時期もある。その波の中で、私たちは生きています。

しかし、障害年金の更新審査は、原則として、提出された診断書一枚で完結します。

もちろん、医師はその波を考慮して診断してくれるはずです。しかし、診断書には「過去1年の経過」といった長期的な視点で症状を記述する欄はなく、どうしても「診断書作成時点」という「点」での評価に偏りがちです。

「たまたま、調子が良かった1ヶ月」に書かれた診断書が、その後のあなたの数年間の生活を、左右してしまう。その危うさが、今の制度には内在しているのです。

課題②:「良くなる=不支給」という、回復と矛盾する0か100かの判定

症状が少し改善した、という事実が、「支給」か「不支給」かという、あまりに極端な判断に直結してしまう。これも、大きな問題です。

特に、国民年金(障害基礎年金)の対象者にとって、この問題はより深刻です。

障害厚生年金には、比較的症状が軽い場合でも支給される「3級」がありますが、国民年金にはそれがなく、原則「2級」以上でなければ支給されません。

つまり、2級という重い状態から、少しでも回復の兆しが見えると、即「不支給=収入ゼロ」という崖っぷちに立たされてしまうのです。

これでは、自身の回復を素直に認めることなど、到底できません。その恐怖が、回復へのブレーキとなり、社会復帰を遅らせる原因にもなっているのです。

課題③:申立の機会がない!声なき声が届かない、一方的な審査構造

そして、私が最も大きな制度上の欠陥だと考えているのが、この点です。

初めて障害年金を請求する時、私たちは、医師の診断書だけでなく、自分自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」を提出します。これは、自分の言葉で、これまでの苦しみや、日常生活の困難さを、審査官に直接伝えることができる、唯一の機会です。

しかし、更新時には、この最も重要な「申立の機会」が、制度として保障されていません。

提出を求められるのは、原則、医師が書いた診断書一枚だけなのです。

その結果、どうなるか。

「働いている」という、たった一行の事実。その裏にある、どれほどの苦労、どれほどの無理、どれほどの周囲の支援があるのか。診断書に書ききれない、そのリアルな声を、私たちは伝える術を持たないのです。

これでは、あまりに一方的ではないでしょうか。

当事者の「言い分」を聞く場がないまま、未来が決められてしまう。この構造こそが、私たちの更新への不安を、決定的なものにしているのです。

【第三部:未来への提言】私たちが本当に“安心して”社会復帰できる制度へ

問題点を指摘するだけでは、何も変わりません。

当事者として、そして日々現場で格闘する専門家として、私が考える「あるべき更新制度」の姿。それは、「0か100か」の思考から脱却し、私たちの“ゆるやかな回復と社会復帰のプロセス”そのものを、丸ごと肯定してくれる制度です。そのための具体的な提言を、3つの視点から述べさせていただきます。

提言①:「就労=即不支給」の思考停止をやめ、「継続性」を評価する仕組みへ

現行制度の最大の欠陥は、「就労」という“点”で物事を判断しすぎることです。

そうではなく、その働き方が「持続可能」なものなのか、“線”で評価する視点が必要です。例えば、少なくとも1年間、安定して就労を継続できているか。その上で、判断を下すべきです。

「お試し」の就労という、尊い一歩を、制度が邪魔してはなりません。もし、数年に一度の見直しでは追いきれないというのなら、就労している場合は1年更新にするなど、その人の状況に合わせた、きめ細やかな対応をすればいいのです。

提言②:オール・オア・ナッシングからの脱却と、「中間的な評価」の創設

「支給」か「不支給」かという、極端な判定をやめるべきです。

例えば、老齢年金の「在職老齢年金」のように、就労による収入額に応じて、年金額がゆるやかに減額されるような仕組みがあっても良いはずです。

特に、3級のない国民年金においては、社会復帰を目指す人々を支えるための、新たな「中間的な等級」の創設が、急務だと考えます。

このような「中間地帯」が保障されて初めて、私たちは「打ち切り」の恐怖なく、「もう少しだけ、働いてみようかな」という一歩を踏み出すことができるのです。

提言③:更新制度に「申立」と「証言」の機会を!

最初の請求時と同様に、更新時にも「病歴・就労状況等申立書」の提出を必須とすべきです。本人の「言い分」を聞く機会がないまま、審査を進めるべきではありません。

さらに、必要に応じて、就労移行支援事業所や、勤務先の上司などからの「証言(意見書)」も提出できる環境が欲しいものです。

診断書という「医学の光」だけでなく、申立書という「当事者の魂の叫び」と、意見書という「社会の現実」を組み合わせる“三位一体の評価”こそが、私たちを安心して社会復帰へと導く、未来の更新制度の姿であると確信しています。

まとめ:安心して「良くなる」権利を、社会全体で考えるために

ここまで、障害年金の更新制度が私たち当事者に与える、複雑なプレッシャーと構造的な課題について、私なりの分析と提言を述べさせていただきました。

この記事を読んで、あなたは何を感じましたか?

「自分だけが不安なわけではなかった」という安堵でしょうか。それとも、「制度そのものが変わらなければ、根本的な解決にはならない」という、ある種の無力感でしょうか。

私自身、この問題について考えを深めるほどに、これは単なる手続き論ではなく、「私たちの社会が、病や障害からの回復というプロセスを、どう捉え、どう支えていくのか」という、より大きな哲学的な問いなのだと感じています。

「良くなること」を、素直に喜べない社会。

挑戦する勇気よりも、打ち切りの恐怖が勝ってしまう制度。

本当に、それで良いのでしょうか。

私がこの記事で提示した「提言」は、まだ小さな声でしかありません。しかし、当事者であり、専門家である私たちが、声を上げ続けること。そして、この記事を読んでくださったあなたが、この問題を「自分ごと」として考え、周りの誰かと共有してくれること。その小さな波紋が、いつか社会全体を動かす大きなうねりになると、私は信じています。

私たちに必要なのは、安心して「良くなる」権利です。

その権利が当たり前になる社会を目指して、私はこれからも、専門家として、そして同じ痛みを分かち合う同志として、考え、発信し続けていきたいと思います。

どうか、更新という大きな不安の波に、独りで飲み込まれないでください。

あなたの苦しみは、あなた一人のものではありません。社会全体で向き合うべき、私たちの共通の課題なのですから。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

障害年金は“未来への投資”。うつ病で引きこもった私が、社労士として再生できた本当の理由

「障害年金をもらったら、もう社会復帰できないのでは?」

「“障害者”というレッテルを貼られ、人生が終わってしまうのではないか?」

そんな不安から、障害年金の請求に、あと一歩を踏み出せないでいませんか。

あるいは、「障害年金をもらうこと」が人生のゴールになってしまい、その先の未来を描けずにいる、ということはありませんか。

かつての私も、全く同じでした。

「障害」という二文字が持つ重さに、プライドが、世間体が、そして未来への恐怖が、心を縛り付けていました。

しかし、今の私なら、断言できます。

私がこうして社会保険労務士として、あなたの前に立てているのは、あの時、勇気を出して障害年金を請求したからに他なりません。

こんにちは。双極性障害の当事者として障害年金を受給し、現在は愛知県春日井市で専門の社労士として活動している渡邊智宏と申します。

この記事は、障害年金が人生の「終わり」や「ゴール」ではなく、あなたの未来の可能性に投資するための、最も賢明な「自己投資」なのだということを、私自身の再生の物語を通じて、あなたにお伝えするものです。

〈目次〉

- はじめに:私が恐れていた「障害年金をもらう」という現実

- 【第一部】絶望の淵で見つけた、一本の糸

- 【第二部】再生の時間を“買う”という選択

- 【第三部】障害年金は、あなたの未来への「投資資金」になる

- まとめ:あなたの可能性を、諦めないために

はじめに:私が恐れていた「障害年金をもらう」という現実

今でこそ、私は障害年金専門の社労士として、日々多くの方のご相談に乗っています。しかし、かつては双極性障害と診断され、何年もの間、光の差さない部屋で引きこもる日々を送っていました。

そんな私ですが、自分自身が障害年金の対象になるかもしれない、という事実は、この仕事を始めてから比較的早い段階で気づいていました。

社労士として働いているとはいえ、かつての同僚たちのように、毎日フルタイムで、週5日働き続けることは到底できない。日常生活も、同居する両親に頼りきりの部分が多くありました。

同じような病状の方の請求を何人もお手伝いする中で、「今の自分の状態なら、障害厚生年金3級には該当するだろう」という専門家としての確信が、日に日に強まっていきました。

しかし、私は、その事実を知りながら、長い間、自分自身の障害年金を請求しようとはしませんでした。

なぜか。

知識としては、対象になりうることも、受給すれば生活が楽になることも、火を見るより明らかでした。十分に働けず、雀の涙ほどの収入しかなかった当時の私にとって、年金は喉から手が出るほど欲しいものでした。

それでも、ためらいがあったのです。

「障害年金」という言葉に含まれる、「障害」という二文字。

これを受給するということは、自分自身が「障害者」であることを、公に認め、受け入れるということです。そして、これからの人生を「障害者」として生きていく。そのことに、どうしても抵抗感があったのです。

病気である、という意識はありました。しかし、それが「障害」となると、話は全く別次元のように感じられました。

あなたも、今、この時の私と同じ気持ちなのではないでしょうか。

「障害年金をもらう」という現実を受け入れられない。その踏ん切りがつかない。

自分の人生が、どこかで失敗してしまったかのような、深い挫折感。

「普通の人間としてやってきた」という、捨てきれないプライド。

「障害者」として、世間から後ろ指をさされるのではないかという、根拠のない恐怖。

そして何より、「一旦、障害者としての道を歩み始めたら、もう後戻りはできないのではないか」という、漠然とした、しかし強烈な恐れ。

私の躊躇いの根源は、そこにありました。

不十分ながらも、なんとか仕事を再開できた。このまま頑張れば、いつかまた「普通」の生活に戻れるかもしれない。障害年金を受給することは、そのかすかな希望に、自ら水を差してしまうような行為に思えたのです。

あなたも今、同じように、失いたくないプライドと、どうにもならない現実の間で、揺れ動いているのではないでしょうか。

【第一部】絶望の淵で見つけた、一本の糸

「もうサラリーマンには戻れない」空白の履歴書が突きつけた現実

引きこもり生活から数年。薄紙を一枚ずつ剥いでいくような、遅々とした歩みではありましたが、私の症状は少しずつ改善の兆しを見せていました。そこで、私は、社会復帰という、当時はあまりに遠く感じられた目標に向けて、重い一歩を踏み出そうと考え始めました。

しかし、いざ「働く」という現実を前にした時、私の目の前に立ちはだかったのは、二つの巨大な壁でした。

一つは、長すぎる職歴の空白期間。

仕事を辞めてから、傷病手当金で食いつないだ期間を含め、何年もが経過していました。一般企業に就職しようとすれば、面接官は必ずこう尋ねるでしょう。「この期間は、何をされていたのですか?」と。

「病気で休んでいました」と正直に言えば、雇ってもらえるはずがない。かといって、嘘をつくこともできない。私の履歴書には、取り返しのつかない、大きな欠陥が刻み込まれていました。

そして、もう一つの、より決定的な壁。

それは、「もう、元気だった頃の自分と同じようには働けない」という、紛れもない事実でした。

良くなったとはいえ、万全の状態にはほど遠い。しょっちゅう気分は落ち込み、動けない日もある。理由のない不安に苛まれる朝もある。

毎日決まった時間に起き、満員電車に揺られ、1日8時間、週40時間働き続ける。そんな当たり前のことが、当時の私には非現実的な挑戦に思えました。

この厳しい現実が、私に「もう普通のサラリーマンには戻れない」と、痛いほどに思い知らせたのです。

なぜ私は「社会保険労務士」を目指したのか

サラリーマンという道が閉ざされたと悟った時、私は途方に暮れました。

残された選択肢は、いわゆる「自営業」か「フリーランス」。会社という組織に時間を縛られることなく、自分のペースで仕事をコントロールできる。体調の波が激しい自分には、もうそれしかない、と感じるようになりました。

では、何をして生計を立てるのか。

そこで私の頭に浮かんだのが、かつて一度だけ興味を持ち、少しだけ勉強したことがあった「社会保険労務士」という資格でした。専門的な知識を身につけ、専門家として開業する。

引きこもり生活で、有り余るほどあったのは「時間」です。

「これに、賭けてみよう」

それは、絶望の闇の中で見つけた、一本の蜘蛛の糸のような、か細い希望でした。

道が決まれば、やるべきことは一つ。まず、資格試験に合格することです。

とはいえ、すぐに全力で勉強できるような状態ではありませんでした。資格専門学校に申し込む。ただそれだけのことですら、なかなか行動に移せない自分がいました。

それでも、一度申し込んでしまえば、授業は淡々と始まります。週に2回、1回90分。他の受講生は、仕事をしながら通っていました。しかし、当時の私には、その「週に2回、決まった時間に外出する」ということだけで、精一杯でした。

うつ病を経験した方なら、お分かりいただけると思います。この「当たり前」が、どれほど大変なことか。

まずは、学校に通うことだけに集中する。それが何とかできるようになってから、少しずつ、自分で勉強する時間を増やしていく。

そうして、徐々にペースを上げていき、最終的には、仕事をしていないという強みを活かし、1日中勉強に集中できるようになりました。

こうして書くと、当たり前のことを大げさに言っているように聞こえるかもしれません。しかし、病気からの社会復帰とは、これくらいゆっくり、焦らずに進めなければ、すぐに壊れてしまう、脆いものなのです。

その結果、試験には、本当にギリギリでしたが、合格することができました。

何もできなかった自分が、久しぶりに何かを成し遂げた。その事実は、失いかけていた自信を、少しだけ取り戻させてくれました。

【第二部】再生の時間を“買う”という選択

開業、そして自分のための障害年金請求という決断

試験合格後、一年間の通信教育を経て、私はついに、念願の独立開業を果たします。

しかし、それは、新たな苦しみの始まりでもありました。

開業したての社労士に、仕事などありません。ホームページを作り、研修に参加し、異業種交流会で名刺を配る。しかし、同期の仲間たちのように、がむしゃらに営業活動をするだけの気力も、体力も、私にはありませんでした。

「自分は病気だから、仕方がない」

その言葉を、言い訳のように心の中で繰り返しながら、仲間たちが仕事を増やしていくのを、焦りと羨望の入り混じった目で見つめていました。

無理をすれば、また壊れてしまう。分かってはいても、収入が不安定な現実は、容赦なく心を蝕んでいきます。

何より辛かったのは、経済的に自立できず、両親に頼らなければ生きていけない、自分自身の情けなさでした。いい年をした大人が、お金を稼げない。家庭の中で感じる居心地の悪さ。それは、病気の辛さとはまた別の、魂を削られるような苦しみでした。

「早く稼いで、自立したい」

しかし、焦れば、再発のリスクが高まる。

この、アクセルとブレーキを同時に踏むような、出口のない板挟みの中で、私は一つの決断をしました。

それが、自分自身の障害年金を請求することでした。

これまで、様々な理由から躊躇していました。しかし、このままでは、焦りから無理をして、全てが元の木阿弥になってしまう。そう感じたのです。

周りの仲間には驚かれながらも、私は、同期の社労士の友人の助けも借りて、なんとか請求手続きをやり遂げました。そして、無事、「障害厚生年金3級」を受給できることになったのです。

月5万円の年金が、私に与えてくれた「焦らなくても良いという”心のゆとり”」

障害厚生年金3級の金額は、人によって異なりますが、最低でも月におよそ5万円です。

この、月々5万円という定期収入が、当時の私にとって、どれほど大きな意味を持っていたか。

もちろん、それだけで生活できるわけではありません。しかし、その価値は、金額以上のものでした。

自分の仕事の収入とは別に、「定期的」に、「決まった金額」が、自分の名前で振り込まれる。

この、揺るぎない「安心感」。

それは、生活費の足しになるという現実的な意味以上に、私の心に大きな変化をもたらしました。

これまでのように、両親に全面的に依存しなくてもいい。普段の何気ない買い物で、いちいち気兼ねしなくてもいい。この、ささやかな自立感が、失いかけていたプライドを、少しずつ取り戻させてくれました。

そして何より、この月5万円の年金が、私に与えてくれたもの。

それは、「焦らなくても良いという”心のゆとり”」でした。

収入への不安が和らいだことで、私は、目先の仕事を闇雲に追いかけるのをやめました。そして、じっくりと、自分自身と向き合う時間ができたのです。

「自分は、本当はどんな専門家になりたいのか?」

「どんなふうにお客様の力になりたいのか?」

この、障害年金が“つくってくれた”貴重な時間があったからこそ、私は、自分の経験を最大限に活かせる「精神疾患専門」という、今の道を見つけることができたのです。

障害年金があったからこそ、私は自分のペースを守り、無理をせず、着実に専門家としてのキャリアを築くことができた。

そう、障害年金は、私の未来への、何より尊い「投資」だったのです。

【第三部】障害年金は、あなたの未来への「投資資金」になる

私の話は、障害年金が「未来への投資」になった、たった一つの事例にすぎません。

この制度は、単に目先の生活費を補填するだけでなく、あなたの未来の可能性に投資するための、貴重な「資金」にもなり得るのです。

あなたなら、この資金を、何に使いますか?

選択肢①:「学び直し」の時間に投資する

私がそうであったように、新しい資格取得やスキル習得のために、安心して勉強する時間を確保できます。焦らずに自分のペースで学べる環境は、回復途上の心身にとって、何よりの味方となってくれるでしょう。

選択肢②:「心身のリハリビ」に投資する

すぐに社会復帰を目指すのではなく、まずは安定した収入を確保した上で、その先のキャリアをじっくり考える。少し体調に余裕が出てきたら、短時間のアルバイトやボランティアなどから、社会と繋がる練習をする。そんな貴重なリハビリ期間を手に入れることができます。

選択肢③:「新しい挑戦」に投資する

ずっとやってみたかったけれど、収入の不安から諦めていたことに、挑戦することもできます。趣味や創作活動、あるいは小規模な起業。障害年金が、あなたの夢を支える、最低限のセーフティーネットになってくれるのです。

まとめ:あなたの可能性を、諦めないために

障害年金をもらうということは、自分自身を「障害者」という枠に、永遠にはめ込んでしまうことではありません。

むしろ、今、あなたを縛り付けている「稼がなければならない」という強迫観念から、あなたを解放してくれる、一条の光となり得るものです。

障害年金は、人生の「終わり」を告げるものではありません。

それは、これまでプレッシャーで塗りつぶされてきたあなたの人生に、「新しいことを考えてもいい時間」という、美しい“余白”を作ってくれる制度なのです。

「これまでと同じようには働けない。けれど、新しい形でなら、まだ輝ける」

どうか、ご自身の可能性を、諦めないでください。

私の仕事は、その未来への「投資」を、あなたが確実に受け取れるよう、お手伝いをすることです。

私がそうであったように、障害年金という光を手に入れ、あなただけの物語の、第二章を始めてみませんか。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

【春日井市・体験談】うつ病の私が“本当に信頼できる”精神科・心療内科を見つけるまで|当事者社労士が教える病院探しの全技術

うつ病や心の不調で、初めて病院のドアを叩く。

その一歩が、どれほど重く、どれほどの勇気がいることか。

そして、その扉の先にある「医師との出会い」が、その後のあなたの人生を、良くも悪くも大きく左右することを、私は身をもって知っています。

こんにちは。愛知県春日井市で、障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏です。そして、あなたと同じように、双極性障害(躁うつ病)という病と共に生きる一人の当事者でもあります。

かつての私も、「どんな先生なんだろう」「何を話せばいいんだろう」「もし、怖い先生だったらどうしよう…」。そんな不安で、予約の電話一本かけることすら、おっかなびっくりだったことを、今でも鮮明に覚えています。

この記事は、特定の病院をおすすめするものではありません。

そうではなく、私自身の苦い経験と、障害年金の専門家として数多くの診断書を見てきた知見から、あなたが「自分にとって、本当に信頼できる主治医」を見つけ出すための、具体的な「探し方の技術」と「見極め方のヒント」を、あなたにだけお伝えするものです。

良い医師との出会いは、最高の治療への第一歩です。そして、もしもの時に、障害年金という未来への安心を手に入れるための、最も重要な土台にもなるのです。

〈目次〉

- はじめに:なぜ「最初の病院選び」が、あなたの人生を左右するのか?

- 【ステップ1:探す】春日井市・近隣エリアで“候補”を見つける方法

- 【ステップ2:見極める】初診の診察室でチェックすべき“5つのサイン”

- 【専門家視点】将来、障害年金で後悔しないための“良い医師”を見抜く3つの裏ワザ

- まとめ:最高の主治医は、最高のパートナーになる

はじめに:なぜ「最初の病院選び」が、あなたの人生を左右するのか?

まず、大前提として、私があなたに一番伝えたいこと。

それは、心療内科やメンタルクリニックの治療は、「医師との相性」が全てだということです。どんなに評判の良い名医であっても、あなたが「この先生には、心を許せない」と感じてしまえば、治療の効果は半減してしまいます。

そして、この「相性」は、あなたの病状の回復スピードだけでなく、将来、あなたの生活を守るかもしれない「障害年金」の受給の可否にまで、直接的な影響を及ぼすのです。

「まだ病気になったばかりで、障害年金なんて考えてもいない」

そう思われるかもしれません。私もそうでした。しかし、残念ながら、うつ病などの精神疾患は、長期戦になることが非常に多い病気です。仕事を続けることが、困難になることも珍しくありません。

「すぐに治るはず」という希望とは裏腹に、万が一、闘病生活が長引いた時のことを考えると、障害年金というセーフティーネットの存在を、頭の片隅に置いておくことは、決して無駄ではありません。

実際に、多くの方が、いざ障害年金を請求する段になってから、「最初の主治医選びを間違えたかもしれない・・・」と後悔されています。

なぜなら、障害年金の申請の成否の、実に9割は、その主治医が書く一枚の「診断書」で決まってしまうからです。

だからこそ、最初の病院選びは、絶対に妥協してはいけないのです。あなたの未来のために。

【ステップ1:探す】春日井市・近隣エリアで“候補”を見つける方法

ネットの口コミサイト、信じていい?当事者が教える3つの注意点

多くの人が、まずネットの口コミサイトで病院を探すでしょう。もちろん、それは有効な情報源の一つです。しかし、そこにはいくつかのワナが潜んでいます。当事者として、そして専門家として、口コミサイトを見るときの3つの注意点をお伝えします。

- 評価の極端さに惑わされない: 絶賛のコメントと、酷評のコメント。両極端な意見は、強い感情に基づいている可能性があります。むしろ、淡々と事実(待ち時間、院内の様子など)を書いている、中立的な意見を参考にしましょう。

- 投稿時期の新しさを確認する: 医療機関の情報は、日々変化します。医師が変わったり、方針が変わったりすることもあります。数年前の古い情報よりも、できるだけ最近の投稿を重視しましょう。

- あなた自身の症状や求めるものと一致しているか: 「薬をたくさん出す先生」は、ある人にとっては「頼りない」かもしれませんが、別の人にとっては「積極的に治療してくれる良い先生」かもしれません。「話をじっくり聞いてくれる」先生は、待ち時間が長くなる傾向もあります。あなた自身が、医師に何を一番求めているのかを明確にしてから、口コミを読むことが大切です。

意外な穴場?「かかりつけ医」からの紹介という選択肢

もし、あなたが信頼している内科などの「かかりつけ医」がいるなら、そこから紹介してもらうのも、非常に有効な手段です。地域の医療ネットワークの中で、「あの先生は、話をよく聞いてくれるよ」「あそこのクリニックは、評判がいいらしい」といった、生きた情報を持っている可能性があります。

何より、あなたが「良い先生だ」と感じている人が紹介してくれる先生です。同じような価値観や考え方を持っている可能性が高く、「相性」の良い医師に出会える確率は、格段に上がるでしょう。信頼できる人からの紹介は、決して侮れません。

【地域情報】春日井市から通いやすいのはどこ?エリア別特徴と注意点

あなたの主治医は、これから長い付き合いになるかもしれない、人生のパートナーです。春日井市内に限定せず、少し視野を広げてみることも、良い出会いのために重要です。

うつ状態で長距離を移動するのは、本当に大変なことです。しかし、JR中央本線や名鉄小牧線、あるいは車を使えば、意外とスムーズにアクセスできるエリアがあります。

- 名古屋市(千種区・中区・金山・名駅エリア):

JR中央線を使えば、春日井駅から乗り換えなしでアクセスできます。中区も地下鉄の乗り換えは必要ですが、時間もかからずアクセスできます。日本有数の大都市であり、専門性の高いクリニックや、最新の治療法を取り入れている大学病院など、選択肢の幅が格段に広がります。愛知県で最も人口が集中するエリアだからこそ、経験豊富な医師に出会える可能性も高まります。 - 小牧市:

名鉄小牧線沿線にお住まいの方や、車での移動がメインの方には、有力な選択肢です。春日井市からもアクセスしやすく、地域に根差した、じっくり話を聞いてくれるクリニックが見つかるかもしれません。 - 瀬戸市・尾張旭市:

電車でのアクセスは少し複雑になりますが、車であれば春日井市から比較的近いエリアです。郊外ならではの、落ち着いた雰囲気のクリニックが多い傾向があります。

【通院を続けるための、大切な視点】

どんなに素晴らしい先生であっても、あなたが無理なく「通い続けられる」ことが、何よりも大切です。

- 移動の負担: 人混みが苦手な方が、満員電車に乗って名古屋まで通うのは、それ自体が大きなストレスになります。

- 予約の取りやすさ: 最近は、初診の予約が数ヶ月先まで埋まっている人気のクリニックも少なくありません。あなたの症状が、そこまで待てる状態なのか、冷静に判断する必要があります。

長期間、定期的に通うことになる、という事実を念頭に置き、ご自身の体調とライフスタイルに合ったエリアで、候補を探してみてください。

【ステップ2:見極める】初診の診察室でチェックすべき“5つのサイン”

勇気を出して初診の予約を取り、いよいよ診察室へ。

その、わずか数分から十数分の短い時間で、その医師が「信頼できるパートナー」になり得るかを見極めるための、当事者目線の5つのチェックポイントを伝授します。これは、私自身が多くの病院を見て、沢山の医師と巡り会った末にたどり着いた、実践的なヒントです。

サイン①:あなたの「目」を見て、話をじっくり聞いてくれるか

これは、最も基本的で、最も重要なサインです。最近は電子カルテが普及し、パソコンのモニターばかりを見て、患者の顔をほとんど見ずに診察を終える医師も少なくありません。あなたの不安な表情、言葉に詰まる様子、そういった非言語的なサインを汲み取ろうとしてくれるか。目と目を合わせてくれるか。信頼関係は、そこから始まります。中には、カルテ入力を専門のスタッフに任せ、ご自身は患者との対話に集中するという、素晴らしい体制を整えているクリニックもあります。

サイン②:薬への不安を理解し、分かりやすく説明してくれるか

初めて精神科の薬を飲む時、多くの人が大きな不安を抱えます。「脳に直接作用する薬」と聞けば、怖くなるのも当然です。どんな効果があり、どんな副作用の可能性があるのか。ネットの不確かな噂に、心をかき乱されているかもしれません。

そんなあなたの不安を理解し、薬について専門用語を避け、分かりやすく丁寧に説明してくれるか。写真付きの一覧表などを見せながら、一つひとつ解説してくれる先生もいます。あなたの不安な立場に立ってくれているかどうかが、ここで分かります。

サイン③:治療方針を、あなたと“一緒に”考えてくれる姿勢があるか

「はい、うつ病ですね。お薬を出しておきます」

一方的に診断を下し、治療方針を決めてしまうのではなく、「これから、どうしていきたいか」「薬物治療とカウンセリング、どちらに関心があるか」など、あなたの意向を確認し、一緒に治療のゴールを目指してくれる姿勢があるか。薬が怖いと思っている患者さんに、無理やり服薬を強要するような医師では、信頼関係は築けません。長期的な視点で、あなたの人生に寄り添ってくれるかを見極めましょう。

サイン④:診断書など、公的な書類作成への理解があるか

治療に熱心な先生が、診断書などの書類作成になると、途端に後ろ向きになるケースは、残念ながら存在します。初診の段階で見極めるのは難しいかもしれませんが、例えば、医療費の助成制度である「自立支援医療」といった制度について、積極的に教えてくれたり、その申請を快く手伝ってくれたりする先生は、公的な手続きにも理解がある可能性が高いと言えます。

サイン⑤:「人として信頼できるか」その直感を信じる勇気

最後は、理屈ではありません。

どんなに経歴が立派で、評判が良い先生でも、「なんとなく冷たい感じがする」「事務的で、流れ作業のように感じる」「話を早く切り上げようとしているのが伝わってくる」・・・。

その、最初に感じたあなたの「直感」を、どうか信じてください。

これからあなたは、この病気の性質上、ご自身の最もプライベートで、繊細な心の部分を、その医師に打ち明けていくことになります。その相手として、人として信頼できるか。その一点を、ご自身の心に問いかけてみてください。

【専門家視点】将来、障害年金で後悔しないための“良い医師”を見抜く3つの裏ワザ

ここからは、社会保険労務士としての専門的な視点です。

先ほども述べた通り、治療において良い先生であることと、障害年金の請求において「頼りになる先生」であることは、必ずしもイコールではありません。

闘病生活が長引き、いざ障害年金を考えた時に、「こんなはずではなかった・・・」と後悔しないために。知っておいて損はない、3つの裏ワザをお伝えします。これは、あくまで一つの参考情報ですが、あなたの病院選びの精度を、きっと高めてくれるはずです。

裏ワザ①:公的な制度について、積極的に情報提供してくれること

闘病生活においては、様々な公的制度を利用する場面が出てきます。会社を休むなら「傷病手当金」、医療費の負担を減らすなら「自立支援医療」。そうした制度について、こちらから尋ねなくても、「こういう制度がありますよ」と教えてくれる先生は、素晴らしいです。それは、患者の「病気」だけでなく、その先にある「生活」まで、視野に入れてくれている証拠だからです。

裏ワザ②:診断書の料金を、待合室などで明確に提示していること

待合室などに、「診断書 〇〇円」「傷病手当金意見書 〇〇円」といった料金表を、きちんと掲示している病院。それは、そうした書類作成の依頼が多く、その経験が豊富である可能性を示唆しています。また、書類作成に前向きな姿勢の表れとも言えます。逆に、そうした掲示が一切なく、料金を尋ねても曖昧な返答しか返ってこない場合は、書類作成にあまり慣れていない、あるいは積極的ではない可能性も考えられます。

裏ワザ③:「日常生活」の状況について、具体的に質問してくれること

診察の際、「眠れていますか?」「食欲はありますか?」といった症状の確認だけでなく、「最近、お風呂に入るのが億劫じゃないですか?」「買い物には行けていますか?」といった、具体的な「日常生活」について質問してくれる先生。これは、非常に重要なサインです。

なぜなら、それはあなたの「症状」が、実際の「生活」にどのような影響を及ぼしているのか、という障害年金の審査で最も重視される視点を、医師が持っていることの証だからです。あなたという一人の人間を、「生活者」として捉えてくれている、信頼できる医師である可能性が高いでしょう。

まとめ:最高の主治医は、最高のパートナーになる

病院選びは、本当に、孤独で不安な作業です。

しかし、この最初の、そして最も重要なステップを乗り越え、信頼できる主治医という最高のパートナーを見つけることができれば、あなたの治療は、そして、もしもの時の障害年金などの手続きは、大きく前進します。

良い治療も、良い診断書も、医師と患者の共同作業によって生まれるものです。

その共同作業の土台となる信頼関係を築くためにも、どうか焦らず、妥協せず、あなたにとっての「最高の主治医」を探し続けてください。

そして、もし、その長い道のりの途中で、

「今の主治医に、自分の辛さをどう伝えればいいか分からない・・・」

「診断書をお願いしたいけど、どう切り出せばいいか・・・」

そんな風に悩んだ時は、いつでも、私たち障害年金の専門家を頼ってください。

あなたの治療が、そして人生が、より良い方向に進むためのお手伝いをさせていただくこと。

それが、当事者であり専門家である、私の使命です。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

【うつ病体験談】働きながら障害年金はもらえる?“無理して出勤する”あなたに、当事者社労士が伝えたい3つの選択肢

「もう限界だ…。でも、生活のために、仕事を辞めるわけにはいかない」

「周りには元気なフリをしているけど、本当は毎日、心をすり減らしながら出勤している」

あなたは今、そんな風に一人で痛みを抱え、無理をして笑顔の仮面を被っていませんか。

こんにちは。双極性障害(躁う-病)の当事者として絶望の淵をさまよい、現在は愛知県春日井市で障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している渡邊智宏と申します。

かつての私も、あなたと全く同じでした。先の見えない不安の中、「働き続ける」ことの苦しさと、「働かなければならない」というプレッシャーの、出口のない板挟みになっていました。

この記事では、「働きながら障害年金を受給する」という選択肢が、いかにあなたの心と生活を守るための賢明な戦略であるか。そして、その先にある新しい働き方の可能性について、私自身の赤裸々な体験と専門家の視点の両方から、徹底的に解説していきます。

障害年金は、仕事を辞めるためだけの制度ではありません。あなたが、あなたらしく働き続けるための、何より力強い「お守り」になるのです。

〈目次〉

- 【結論】うつ病で働きながらでも、障害年金はもらえます。ただし・・・

- 【私の体験談】「働くこと」に絶望し、再び希望を見出すまで

- 【専門家解説】なぜ「働いている」と不利になる?審査官が見ている“5つのポイント”

- 【最重要】「出勤できている ≠ 問題なく働けている」この違いをどう伝えるか

- あなたの未来を守る“3つの働き方”という選択肢

- まとめ:あなたの“働き方”に合わせた、最適な申請戦略を一緒に考えましょう

【結論】うつ病で働きながらでも、障害年金はもらえます。ただし・・・

まず、あなたの最大の疑問にお答えします。

結論から言えば、うつ病などの精神疾患で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。実際に、働きながら受給している方は、たくさんいらっしゃいます。

しかし、ここには非常に重要で、デリケートな注意点があります。

それは、請求において「あなたの働き方の“実態”を、いかに正しく、そして戦略的に伝えるか」という、専門的な技術が不可欠になる、ということです。

安易に「働いています」とだけ伝えてしまうと、「なんだ、働けるくらい元気なんだな」と判断され、不支給という厳しい結果に繋がる危険性が非常に高いのです。

【私の体験談】「働くこと」に絶望し、再び希望を見出すまで

本題に入る前に、少しだけ、私の話をさせてください。

なぜなら、これからお話しする制度の解説は、この私の原体験と深く結びついているからです。

うつ病と診断されても、辞められなかった会社

私自身もかつて躁うつ病(双極性障害)と診断され、働けなくなるという経験をしました。病気になった当初は、うつ傾向が強く、働く事がとても辛い状況にありました。しかし、うつ病と診断されたからといって、すぐに仕事を辞めるわけにはいきません。生活は、仕事の給料で成り立っている。その大前提がある以上、「辞める」という選択肢は、現実的ではありませんでした。

それに、当時はまだ、この病気がこれほど長く続くものだとは思っていませんでした。「少し休めば、また元通りに働けるはずだ」という、今思えば甘い希望的観測を抱いていたのです。

しかし、病状は待ってくれません。朝、目が覚めた瞬間に襲ってくる、絶望的な倦怠感。「もう今日は、仕事に行けない・・・」そう思いながらも、必死に体を起こし、会社へ向かう。しかし、どうしても耐えられない日もある。そんな日は、「体調不良」を理由に欠勤する。気づけば、欠勤日はどんどん増えていきました。出社しても、強い不安感で仕事に全く集中できない。そんな日々が続いた結果、私は上司に呼び出されました。

「正社員から、アルバイト待遇にならないか」

自由に休まれては困る。アルバイトなら、出勤日を調整しやすいだろう。体調が戻ったら、また正社員に戻ればいい。

一見、温情にも聞こえるその提案が、私には「戦力外通告」のように響きました。しかし、冷静に考えれば、会社側の言い分も分かります。いつ休むか分からない人間を雇い続けるリスク。そして、私自身も、頻繁に休むことで周囲に迷惑をかけているという罪悪感に、押しつぶされそうになっていました。

「もう、この会社にしがみつくのはやめよう」

そう思った日、ちょうど通院日だったので、医師に相談しました。すると、「一旦、休職して仕事から離れることを勧めます」と言われ、そこで初めて「傷病手当金」という制度の存在を知ったのです。働かなくても、一定期間、収入が確保される。その事実が、私の心を決めました。

「一旦、仕事を辞めよう。療養に専念し、元気になったら、また社会復帰すればいい」

そう、単純に考えていたのです。

3日でクビに・・・失われた「働く自信」

実際に退職し、傷病手-当金を受給しながらの療養生活が始まりました。しかし、生活は苦しいまま。社会復帰への焦りだけが募っていきました。

退職から1年ほど経ったある日、知人から「税理士事務所で、簡単なデータ入力のアルバイトをしないか」と声をかけられました。病気のことも知ってくれているし、単純作業なら無理なくできるかもしれない。一縷の望みをかけて、私はその仕事を引き受けました。

しかし、それは、私の「働く自信」を完全に打ち砕く、決定的な出来事となりました。

いざ仕事を始めてみると、簡単なはずの作業が、全く進まないのです。

分からないことにぶつかると、途端に思考が停止し、手が固まってしまう。隣の人に聞けば済む、ただそれだけのことができない。頭の中を、不安と焦りだけがぐるぐると駆け巡る。

自分でも愕然とするほど、仕事ができないのです。

そして、働き始めてから、わずか3日後。

私は呼び出され、「明日から、来なくていい」と、静かに告げられました。

不思議なことに、その言葉を聞いた瞬間、私は心の底から「ホッとした」のです。

こんな状態で働き続けることへの耐えがたい罪悪感から、ようやく解放された。クビにしてくれて、助かった。本気で、そう思いました。

この経験で、私は働くことにすっかり臆病になり、その後、何年にもわたる完全な引きこもり生活へと、沈んでいくことになったのです。

私が選んだ「自営業」という道と、障害年金3級の現実

数年の時が経ち、少しずつ病状が改善してきた頃、私は再び社会復帰を考え始めました。そして選んだのが、今の仕事である「社会保険労務士」です。

なぜ、この仕事を選んだのか。

理由は、「自営業」だからです。

良くなったとはいえ、体調の波は激しい。「今日は動けない」という日が、頻繁にありました。決まった時間に、毎日出社するサラリーマンは、もう絶対に無理だという自覚がありました。

- 仕事の量を、自分でコントロールできる。

- 働く時間を、自分の裁量で決められる。

この2点こそが、私が社会復帰するための、絶対条件だったのです。

こうして、私は障害年金の専門家として、仕事を始めました。自分の経験が、誰かの役に立つ。それは、大きなやりがいでした。しかし、働き方は、サラリーマンの兄から「遊んで暮らしている」と揶揄されるような、特殊なものでした。

仕事を始めたばかりの頃は、週に2、3日程度の稼働に抑える。朝、調子が悪ければ、夕方から仕事をする。打ち合わせの予定は、過密にならないよう、自分で調整する。それでも、たまに1週間びっしりと仕事が詰まってしまうと、途端に心身のバランスが崩れ、日常生活がガタガタになりました。

そんな状況の中、私は、自分自身の障害年金の請求を行いました。

働きながらの、請求です。

当然、審査では「就労」の状況が大きなポイントになります。

私は、主治医の先生に、自分の働き方の実情を、ありのままに伝えました。

「社会保険労務士として働いてはいるが、それは自営業だからこそ成り立っている。サラリーマンのようなフルタイムでの就業は、到底不可能です」と。

幸い、先生はその状況を深く理解し、診断書に「フルタイムの就業はできない」という趣旨の一文を書き添えてくれました。

その結果、私は「障害厚生年金3級」を受給することができたのです。

これが、私が病気と共に「働く」ということを、もがき苦しみながら見つけ出してきた、偽らざる実態です。

【専門家解説】なぜ「働いている」と不利になる?審査官が見ている“5つのポイント”

さて、私の体験談からも分かるように、「働きながら」の申請は非常にデリケートです。では、なぜ「就労」の事実は、審査でそれほど厳しく見られるのでしょうか。

それは、障害年金の等級が、「労働がどれくらい制限されるか」という基準で、明確に定義されているからです。

- 障害厚生年金3級: 労働が著しい制限を受ける程度のもの

- 障害厚生年金2級: 労働によって収入を得ることができない程度のもの

この定義に照らし合わせた時、あなたが「普通の働き方」をしていると見なされれば、等級に該当しない、と判断されてしまうのです。審査官は、あなたが提出する書類から、以下の5つの客観的なポイントを総合的にチェックし、あなたの「労働能力」を判断しています。

①雇用形態:正社員とアルバイト、その意味の違い

正社員か、パート・アルバイトか、あるいは障害者雇用か。これは、あなたの労働強度を測る最初の指標です。私の例で言えば、「正社員からアルバイトへ」という会社からの提案は、責任の重さや拘束時間の観点から、労働能力が低下していることを示す一つの材料になります。

②勤務状況:タイムカードに映らない「実態」

週何日、1日何時間の勤務か。これは基本ですが、それだけではありません。頻繁な遅刻や早退、欠勤はないか。時短勤務をさせてもらっていないか。雇用条件の数字だけでは見えない「実態」が重要です。私が正社員時代に欠勤を繰り返していた事実は、フルタイムで働ける能力がなかったことの証明になります。

③業務内容:責任の重さと、必要なサポート

責任の重い仕事か、単純作業か。他の人の助けなしに、一人で業務を完遂できているか。私が税理士事務所で挑戦した「単純なデータ入力作業」ですら遂行できなかった事実は、私の就労能力が著しく低下していたことを示す、何よりの証拠でした。

④収入:給与額が示す労働能力

同じ職場で、同じような仕事をしている健常者と比べて、給与額に差はないか。著しく低い場合は、それ相応の働きしかできていない、と判断される材料になります。

⑤職場の配慮:特別なサポートはありますか?

病気のことを職場に伝え、業務量を減らしてもらったり、定期的な面談があったりといった、特別なサポートを受けているかどうかも非常に重要です。これらは、あなたが「配慮なしでは働けない」状態であることを示します。

【最重要】「出勤できている ≠ 問題なく働けている」この違いをどう伝えるか

ここまで、審査でチェックされる客観的なポイントを解説しました。しかし、これだけでは不十分です。

当事者である私が、あなたに最も強くお伝えしたい、この記事の核心。それは、

「会社に出勤できている」という事実と、「問題なく働けている」という状態は、全くの別物だということです。

審査官に伝えなければならないのは、タイムカードや給与明細といった数字の裏に隠された、あなたの「見えない努力」と「ギリギリの状態」なのです。

- 出勤前の現実: 毎朝、鉛のように重たい身体と戦い、吐き気と闘いながら、なんとかギリギリで玄関のドアを開けているのではないですか?

- 勤務中の現実: 落ち込んだ気分の中、周りに悟られないよう必死に笑顔の仮面を被り、ボーッとする頭でミスのないよう、人の何倍も神経をすり減らしていませんか?

- 帰宅後の現実: 仕事で全てのエネルギーを使い果たし、家に帰った途端に倒れ込み、食事も入浴もできず、ただ泥のように眠るだけの日々を送っていませんか?

- 休日の現実: 平日の無理がたたり、休日は一日中ベッドから出られず、ただ回復のためだけに時間を費やしてしまっていませんか?

これらのリアルな実態を医師に伝え、診断書に具体的に書いてもらうこと。そして「病歴・就労状況等申立書」という書類で、あなた自身の言葉で具体的に書き記すこと。

これこそが、申請の成否を分ける、最も重要な鍵となるのです。

私たちの病気は、伝えなければ、伝わらない。このことを、どうか忘れないでください。

あなたの未来を守る“3つの働き方”という選択肢

障害年金を受給することは、ゴールではありません。

それは、あなたがこれからの人生を、より自分らしく、穏やかに生きていくためのスタートラインです。年金という経済的な基盤を得ることで、あなたの働き方の選択肢は、大きく広がります。

選択肢①:「今の職場」で働き方を変え、年金というお守りを手に入れる

もし、あなたが今の職場を辞めたくない、あるいは辞めることが難しいと考えているなら、「働き方を見直す」ことを条件に、現在の仕事を続けながら障害年金3級を目指す、という道があります。

ここで重要なのは、「これまで通り無理をして働き続ける」のではない、ということです。

そのままの状態で請求しても、「問題なく働けている」と判断され、不支給になる可能性が非常に高いからです。

目指すべきは、会社と相談し、あなたの病状に合わせた「特別な働き方」を実現すること。そして、その「配慮された状態」を客観的な事実として示し、障害厚生年金3級の基準である「労働に制限がある状態」だと認めてもらうことです。

▼会社に相談・交渉すべき「働き方の見直し」具体例

- 勤務時間の短縮: フルタイム勤務から、時短勤務(例:1日6時間勤務など)に切り替えてもらう。

- 業務内容の変更: 責任の重い部署や、顧客対応が多い部署から、より負担の少ない単純作業や後方支援の部署へ異動させてもらう。

- 労働日数の調整: 週5日勤務から、週3~4日勤務など、出勤日を減らしてもらう。

- 在宅勤務の活用: 通勤の負担を減らすため、在宅勤務が可能な日を設けてもらう。

- 明確なサポート体制の確立: 定期的な上司との面談、業務の指示を一つひとつ明確にしてもらう、困った時にすぐに相談できる担当者を決めてもらうなど、職場内でのサポート体制を文書などで明確にしてもらう。

これらの交渉は、決して簡単なことではありません。しかし、障害年金という「月数万円の安定収入」というお守りを手に入れることは、長期的に見れば、あなたの心と生活を支えるための、非常に大きな価値があります。

年金というセーフティーネットがあることで、「もしこれ以上働けなくなっても、すぐに収入がゼロになるわけではない」という絶大な安心感が生まれます。その心の余裕こそが、あなたの病状を安定させ、結果的に仕事を長く続けるための、何よりの力になるのです。

会社にどう相談すればいいか、どのような配慮を求めれば等級認定に繋がりやすいか。それも含めて、あなたの状況に合わせた最適な戦略を、私と一緒に考えていきましょう。

選択肢②:「障害者雇用」で、2級を目指し心と生活を再建する

選択肢①でお話しした「今の職場で働き方を変える」というアプローチ。これを、さらに一歩進め、より強固な会社のサポート体制と、国の制度に則った形で実現するのが、「障害者雇用」という働き方です。

会社との個別の交渉による配慮は、担当者や上司の異動によって、いつ覆されるか分からないという不安が残るかもしれません。それに対し、障害者雇用は、「障害のある社員を、特別な配慮をもって雇用する」ことが、会社側の“義務”として法律で定められている制度です。

つまり、あなたが必要とするサポートが、個人の善意や温情ではなく、会社の正式な制度として保障されるのです。

この「障害者雇用」という選択は、障害年金の申請においても、極めて大きな意味を持ちます。

- メリット: 会社側があなたの病状を理解し、合理的配慮(時短勤務、業務量の調整、通院への配慮など)を制度として提供してくれます。そして、この「十分な配慮がなければ働けない」という客観的な事実が、障害年金2級(労働によって収入を得ることができない状態)に該当する可能性を、大きく引き上げるのです。一般雇用でフルタイム勤務をしながら2級を目指すのは至難の業ですが、障害者雇用であれば、その道が現実的な選択肢として開かれます。

- 当事者としての視点: 障害者雇用に切り替えるには、障害者手帳の取得が必要であり、自分の病気をオープンにし、「障害者」であるという事実をご自身が受け入れるという、大きな心理的ハードルがあります。これは、決して簡単な決断ではありません。相応の覚悟が必要になるでしょう。

しかし、それによって得られるメリットは計り知れません。障害者雇用による給与に、障害年金2級という手厚い経済的基盤を加えることで、生活の安定度は飛躍的に向上します。何より、病気への理解がある職場で、再発のリスクを抑えながら安心して働き続けることができる。それは、あなたの人生を本格的に再建するための、最高の環境と言えるのではないでしょうか。

現在の職場で、雇用形態を「一般雇用」から「障害者雇用」に切り替えてもらう交渉をする道もあります。あるいは、一度退職し、社会復帰の第一歩として、新たな職場で障害者雇用枠での就職を目指すのも賢明な選択です。

どちらの道を選ぶにせよ、障害者雇用は、あなたの心と生活を守るための、最も強力な選択肢の一つです。

選択肢③:「自営業」という、私が選んだ道

会社という組織に合わせるのが難しいと感じるなら、私自身がそうであったように、「自営業(フリーランス)」という道もあります。

- メリット: 自分の体調の波に合わせて、働く時間や量を完全にコントロールできます。これは、生活リズムが不規則になりがちな私たちにとって、何物にも代えがたいメリットです。

- 専門家としての注意点: ただし、自営業は「働けている」と判断されやすく、障害年金の審査では不利になる可能性も否定できません。だからこそ、私のように「どのような業務を、どれくらいのペースで、どのような制約の中で行っているか」という実態を、専門家の視点から客観的かつ論理的に説明する技術が、より一層重要になるのです。

まとめ:あなたの“働き方”に合わせた、最適な申請戦略を一緒に考えましょう

ここまで、「働きながら障害年金をもらう」ための、3つの具体的な選択肢についてお話ししてきました。

この記事を読んで、あなたはただ「もらえる可能性がある」というだけでなく、それがあなたの未来を主体的に選び取るための、極めて戦略的な選択であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。

改めて、3つの戦略を整理してみましょう。

- 戦略A:【防衛策】今の職場で働き方を変え、障害年金3級という「お守り」を手に入れる。

会社と交渉し、勤務時間や業務内容に明確な「制限」を設けてもらう。今の生活基盤を守りながら、心のセーフティーネットを構築する、最も現実的な選択肢です。 - 戦略B:【再建策】「障害者雇用」に切り替え、障害年金2級という「経済基盤」を築く。

会社の制度として、あなたの障害への配慮を確約してもらう。心身の安全を最優先にしながら、より手厚い経済的保障を得て、人生を本格的に再建していくための、最も強力な選択肢です。 - 戦略C:【自律策】「自営業」として、自分のペースで働き、障害年金3級で生活を補強する。

私自身がそうであったように、働く時間も量も、すべて自分の裁量で決める。自由と責任の中で、病と共存しながら自分らしい生き方を模索する、最も主体的な選択肢です。

どの戦略を選ぶべきか。正解は、一つではありません。

あなたの病状、職場の環境、そして何より、あなたがこれからの人生で何を一番大切にしたいかによって、最適解は全く異なります。

そして、どの戦略を選ぶにせよ、そこには共通の、そして最も重要な課題があります。

それは、「あなたの働き方の実態と、そこに存在する“制限”を、専門的な言葉で客観的に証明する」という、極めて高度な技術が求められる、ということです。

医師への的確な情報提供、審査官を納得させる申立書の作成・・・。

これらを、体調が万全でないあなたが、たった一人で、完璧にやり遂げるのは、あまりにも過酷な道のりです。

だからこそ、どうか一人で抱え込まないでください。

あなたの状況を深く理解し、あなたに代わって戦略を練り、あなたと共に診断書を創り上げていく。それが、専門家であり、同じ痛みを分かち合う同志である、私の役割です。

私が提供するのは、単なる書類作成の代行ではありません。

あなたの人生の、次のステージに向けた「働き方のコンサルティング」であり、あなたが安心して治療に専念できる環境を整えるための、総合的なサポートです。

まずは、あなたがどの選択肢に可能性を感じるのか、あるいは、どの選択肢も選べずに途方に暮れているのか、その正直な気持ちを、私に聞かせてください。

その第一歩が、あなたの未来を、きっと明るく照らしてくれるはずです

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。

絶望の淵から、あなたの隣へ。私が、うつ病の経験を武器に障害年金の専門家(社労士)になった本当の理由【愛知県春日井市】

「なぜ、この仕事をしているのですか?」

ご相談に来られたお客様から、時々、そう尋ねられることがあります。その問いに答えることは、私の人生そのものを語ること。それは、一度は社会からドロップアウトし、絶望の淵をさまよった一人の男が、いかにして再び立ち上がり、「かつての自分」と同じように苦しむ誰かのための光になるという使命を見つけたかの物語です。

こんにちは。愛知県春日井市で、うつ病や双極性障害など、精神疾患の障害年金を専門とする社会保険労務士の渡邊智宏です。そして、あなたと同じように、双極性障害(躁うつ病)という病と共に生きる一人の当事者でもあります。

この記事は、単なる私の経歴紹介ではありません。

もしあなたが今、病によって光を見失い、社会から取り残されたような深い孤独の中にいるのなら。この物語は、他の誰でもない、あなたのための物語でもあります。

どうか、少しだけ。私の、そして「あなたの」物語にお付き合いください。

〈目次〉

- 【第1章】失われた光:仲間と追いかけた夢、そして燃え尽きた心

- 【第2章】終わらないトンネル:退職、引きこもり、そして“最後の砦”の崩壊

- 【第3章】かすかな光:「社会保険労務士」という一本の蜘蛛の糸

- 【第4章】使命の発見:寄り添う、ではない。あなたの痛みを、私は「知っている」

- 結論、そしてあなたへ:絶望は、未来への武器になる

【第1章】失われた光:仲間と追いかけた夢、そして燃え尽きた心

若き日の挑戦と、手酷い洗礼

平成12年8月、私は新卒以来勤めてきた会社を退職しました。理由は、今振り返れば典型的な、しかし当時は逃げ出すことしか考えられなかった、激しいパワハラと過酷な労働環境でした。休みはなく、帰宅はいつも深夜。上司からの執拗な叱責と人格否定的な暴言が、若い私の心を少しずつ蝕んでいきました。

「このままでは、壊れてしまう」

その一心で下した、苦渋の決断は退職でした。しかし、不思議なことに、この経験が直接、今の病気に繋がったわけではないのです。半年もすると、ストレスから解放された心は回復し、再び社会復帰を志す気力が湧いてきました。

公務員試験に挑戦したり、知人の会社でお世話になったり・・・。紆余曲折の末に私が選んだのは、「起業」という、最も挑戦的な選択肢でした。会社員時代の知人と共に、Web関連の会社を立ち上げたのです。

希望に燃えていました。技術力のある協力会社とタッグを組み、自分たちは営業と管理に専念する。完璧な計画のはずでした。しかし、現実は非情です。その協力会社の技術力に、致命的な欠陥があることが判明。事業の根幹が、もろくも崩れ去りました。

行き詰まりは、人間関係をも蝕みます。社内の空気は急速に悪化し、4人いたはずの創業メンバーは、気づけば私を含め2人だけになっていました。

売るべきものがない。仲間もいない。途方に暮れた私たちは、生き残るために、自分たちでWeb制作の技術を1から学ぶことを決意します。デザインだけは外注し、それ以外は全て内製化する。悪戦苦闘の末、なんとか食べていけるだけの売上は立つようになりました。しかし、それは自転車操業のような、苦しい日々の始まりでもありました。

避けられなかった挫折、そして心の穴

経済的に苦しい状況は、数年続きました。そして、ついにその時が訪れます。私が手塩にかけてきたWeb制作事業は、私自身ごと、別の会社に移籍(事実上の事業売却)することになったのです。

起業家の端くれから、再び一人のサラリーマンへ。

今思えば、これこそが、私の心の歯車が狂い始める、決定的な瞬間でした。

売上が乏しいとはいえ、それは仲間と悪戦苦闘しながら、ゼロから育て上げてきた、我が子のような会社でした。それを手放した時の喪失感は、私の心に、ぽっかりと大きな穴を開けました。

仕事をすることは、生き抜くための「戦い」だった。それが、ただ漫然と時間を過ごしていれば給料がもらえる「作業」に変わってしまった。目標を失った心は、いわゆる「燃え尽き症候群」のような状態に陥っていました。

忍び寄る心の闇、そして不本意な「宣告」

この喪失感が、私の精神を静かに、しかし確実に蝕んでいきました。

追い打ちをかけるように、移籍先の会社での人間関係がこじれてしまったのです。

最初に現れたサインは、朝、目が覚めた瞬間に襲ってくる、強烈な拒絶感でした。

「会社に行きたくない」

いいえ、もっと正確に言えば、「行けない」のです。体が鉛のように重く、心が「もうダメだ」と悲鳴を上げる。起きた瞬間に、出勤できない、と強く感じてしまったのです。

そうして、会社を休む日が増えていきました。

2日連続で欠勤した後、出社した私を待っていたのは、上司からの「メンタルクリニックへ行ってこい」という、冷たい命令でした。

当時の私は、それが適切な配慮であるとは到底思えませんでした。「なぜ自分が・・・」という強い不信感と屈辱感。しかし、逆らうことはできず、不本意ながらクリニックの門をくぐりました。

そして、下された診断。

「うつ状態です」

平成18年の秋。それが、私の長い闘病生活の始まりでした。

当初は、その診断を受け入れられませんでした。しかし、症状は日に日に悪化していく。会社に行けない日が増え、家にいても、どうしていいか分からない。ただ、得体の知れない強い不安感だけが、四六時中、私を支配するようになっていきました。

もはや、自分の病気を認めざるを得ませんでした。

【第2章】終わらないトンネル:退職、引きこもり、そして“最後の砦”の崩壊

光の差さない部屋で考えたこと

そんな不安定な生活の中、会社から「正社員からアルバイトにならないか」という提案を受けます。「その方が休みやすいだろう」という、一見、優しさに見える言葉の裏に、「もう君は必要ない」という冷たい響きを感じ取った私は、退職を決意しました。

「これで、全てのストレスから解放される。きっと、すぐに楽になる」

そう、信じていました。

しかし、現実は、あまりにも残酷でした。会社を辞めたその日から、私の気分は奈落の底へと急降下していったのです。重しが外れるどころか、さらに重い鉛を心に抱え込むことになりました。

なぜか。

おそらく、「社会人である」という、社会と繋がる最後の拠り所を失ったことへの、精神的な反動だったのでしょう。そして、毎日決まった時間に起きて出社するという生活習慣が失われたこと、その急激な環境の変化自体が、私の心に大きなストレスを与えていたのかもしれません。

ここから、何年にもわたる、暗い引きこもり生活が始まりました。

毎日、襲い来る強烈な不安感。

何もする気が起きない、底なしの無気力感。

理由もなく、突然胸が締め付けられ、泣きたくなる衝動。

ただ、布団にくるまり、その嵐が過ぎ去るのを耐えるしかない。そんな日々でした。

当時は、その感情の波にどう対処していいか分からず、泣ける映画をわざわざ観て無理やり涙を流してみたりと、無駄な試行錯誤を繰り返していました。

収入ゼロという地獄、そして魂の告白(カミングアウト)

ただ、そんな暗闇の中にも、救いはありました。

これまでの人生で築いてきた、友人・知人という名の財産です。喫茶店を開業した友人は、毎日昼食を食べさせてくれました。同じ時期に同じ病気を患った友人は、「辛いよな」と、ただ黙って話を聞いてくれました。学生時代の友人は、気分転換にと、何度も私を外へ連れ出してくれました。

彼らのおかげで、私は完全な孤立からは、かろうじて免れていました。

しかし、うつ病という病は、本当に厄介なものです。そんな彼らの優しさすらも、時には耐えがたいストレスに感じてしまうのです。

電話が鳴るだけで、心臓が跳ね上がる。

「会おう」という誘いが、重いプレッシャーになる。

誰かと繋がることで救われながら、その繋がりそのものが辛い。このアンビバレントな葛藤は、経験した者にしか分からないかもしれません。

そんな生活を支えていた、最後の生命線。それが、健康保険から支給される「傷病手当金」でした。給料の約6割。働けなくても、最低限の生活を維持できる、唯一の収入源です。

最長で1年6ヶ月。

療養を始めた当初、それは永遠にも感じられる長い時間でした。「これだけあれば、きっと治る」と、本気で信じていました。

しかし、症状は一向に改善しない。むしろ、悪化していく。

1年6ヶ月という月日は、あっという間に過ぎ去りました。

「傷病手当金が、切れる」

その事実が、さらなるストレスとなって私にのしかかります。

収入が、ゼロになる。

アパートの家賃が、払えない。

万事休す。ついに私は、アパートを引き払い、実家に戻ることを決意しました。

これまで、病気のことは両親に伏せていました。すぐに治るつもりだったし、何より、うつ病で苦しむ情けない姿を、親に見せる勇気がなかったのです。

しかし、もう、そんなプライドを保っている余裕はありませんでした。

ある日、実家に帰り、両親の前で、全てを打ち明けました。

「病気で、働けなくなった。収入もない。だから、家に帰らせてほしい。助けてほしい」

何を言われるだろうか。根掘り葉掘り聞かれるだろうか。大騒ぎされるだろうか。

様々な不安が、頭をよぎりました。

しかし、両親の反応は、私の想像とは全く違うものでした。

「そうか。分かった。早く帰ってこい。生活のことは、心配するな」

ただ、それだけでした。

あれこれと事情を説明しなくても、ただ受け入れてもらえた。その事実が、どれほどありがたかったか、今でも鮮明に覚えています。

【第3章】かすかな光:「社会保険労務士」という一本の蜘蛛の糸

社会復帰への渇望と、高すぎる壁

こうして、実家での引きこもり生活が始まりました。

生きていくことへの直接的な不安はなくなりました。しかし、それと引き換えに、新たな地獄が始まりました。

「自分の名前で、1円もお金が入ってこない」という、耐えがたい現実です。

給料であれ、傷病手当金であれ、「自分の名義」で振り込まれる収入があるうちは、かろうじてプライドが保てます。しかし、それがゼロになると、まるで自分の存在価値そのものが失われたような、底知れぬ不安に襲われるのです。

「自分は、生きていていいのだろうか」

そんな自問自答を繰り返す、無為な日々。

しかし、そんな暗闇の中でも、時間は流れ、薬が効き、少しずつ変化が訪れました。病名は、うつ病から「双極性障害」に変わっていました。

一年かけて、薄紙を一枚ずつ剥がしていくような、遅々とした歩み。それでも、一年前の自分と比べれば、ほんの少しだけ、マシになっている。そんな小さな改善の兆しが、見え始めたのです。

そして、自然と「社会復帰」という言葉が、頭をよぎるようになりました。

とはいえ、気分が落ち込む日が少なくなった、という程度です。フルタイムで働ける状態には、ほど遠い。長いブランクのある履歴書。失われた自信。

「もう、普通の会社員に戻るのは無理だ」

当時の私は、障害者雇用という選択肢すら、頭にありませんでした。

運命の「戦友」との出会い

そこで、私が目を向けたのが、「フリーランス」という働き方でした。

幸か不幸か、一度は起業した経験もある。自分でできる仕事を、自分でできる範囲でやる。それしかない、と。

そのためには、「手に職」が必要です。

私が選んだのは、「社会保険労務士」という資格でした。実は、以前、起業がうまくいっていなかった頃に、一度だけ考えたことがあったのです。その時の、古びたテキストが、本棚の隅で私を待っていました。

「もう一度、これに賭けてみよう」

資格専門学校への通学は、週に2回、1回3時間。それでも、引きこもりだった私には、大きな挑戦でした。まずは、休まずに通うこと。そこから始め、少しずつ勉強のペースを掴んでいきました。

そして、一年後。試験の結果は、ギリギリの合格でした。

何も成し遂げられなかった自分が、久しぶりに掴んだ、小さな成功体験。それは、失いかけていた自信を、少しだけ取り戻させてくれました。

合格後、一年間の研修を経て、愛知県春日井市の自宅で、私は開業の日を迎えます。

しかし、それはゴールではなく、新たなスタートでした。

開業当初は、仕事などありません。同期の社労士たちが、精力的に活動し、次々と契約を取っていくのを、眩しい思いで眺めていました。「自分は病気を抱えている。焦るな」と言い聞かせながらも、心のどこかで感じる焦燥感。

そんな中、私の人生を決定づける、大きな出会いがありました。

同期開業組の一人。彼は、ギランバレー症候群という難病を患い、手足に障害を抱えていました。そして、その経験をバネに、「障害年金を専門にする」と、固く決意していたのです。

衝撃でした。

自分自身の障害を、弱みではなく「武器」にする。

その彼の姿は、自分の進むべき道を、一筋の光のように照らしてくれました。

「自分も、双極性障害という、大きな病気を経験している」

「この経験こそ、障害年金の仕事に活かせるのではないか?」

自分と同じ境遇の人間がいる。その発見は、何よりの心の支えとなりました。

【第4章】使命の発見:寄り添う、ではない。あなたの痛みを、私は「知っている」

負の経験が「価値」に変わった瞬間

自分の進むべき道が見えてからは、迷いはありませんでした。

障害年金の専門家として、私は自分の経験を、積極的に語るようになりました。

そして、驚くべきことが起こります。

ご相談に来られたお客様、特に、私と同じようにうつ病などの精神疾患を患っている方から、感謝の言葉をいただくようになったのです。

「先生の話を聞いて、救われました」

「同じ経験をしている人に話せただけで、心が軽くなりました」

もちろん、障害年金を受給できることは、何より重要です。しかし、それ以上に、「自分の苦しみを理解してもらえた」という事実に、お客様は価値を感じてくださったのです。

私の、暗く、誰にも話せなかったはずの、負の経験。

それが、ただ話すだけで、誰かの役に立つ。

「自分の人生の“闇”が、誰かの“光”になる」

その事実に気づいた時、私は、これまでの人生が全て肯定されたような、魂が震えるほどの感動を覚えました。苦しかったあの日々は、決して無駄ではなかった。お客様から「救われた」と言われるたびに、私自身もまた、救われていたのです。

なぜ私は「寄り添う」と言わないのか

この経験を通して、社会保険労務士としての私の、確固たるスタンスが決まりました。

同業の社労士は、よく「お客様に寄り添います」という言葉を使います。もちろん、それは素晴らしい姿勢であり、決して否定するものではありません。

しかし、私は、あえてその言葉を使いません。

なぜなら、「寄り添う」という言葉には、どこか「他人事」の響きがあるように感じてしまうからです。

私は、あなたの苦しみを、「他人事」だとは到底思えません。

だから、私はこう言います。

「あなたのその痛み、私も“知っています”。だから、同志として、戦友として、一緒に立ち向かいましょう」と。

自分自身が、あの暗闇の中を歩いてきたからこそ、できる関わり方。

机上の知識ではない、血の通った言葉で、あなたと話がしたい。

これこそが、神様が私に与えてくれた、唯一無二の使命なのだと、今は確信しています。

結論、そしてあなたへ:絶望は、未来への武器になる

私が今、この仕事をしている理由は、たった一つです。

かつての私のように、暗闇の中で独り震え、自分の価値を見失いかけているあなたを見つけ出し、その隣に立ちたいのです。

障害年金は、単にお金をもらうための制度ではありません。

「自分の名前」で振り込まれる収入がある。その事実が、失われた自尊心を回復させ、もう一度、自分自身を肯定するきっかけになります。収入がないという苦しみ、どうしようもない無力感。私も、痛いほど味わってきました。

私の経験が、あなたが障害年金という助けを手にするための、一つの糸口になればと願っています。

そして、その申請という行動を、ぜひ私と一緒に起こしてほしいのです。

私の全ての経験は、あなたと出会うためにありました。

「あなただけではない」

「私も、その痛みを、知っている」

だから、一緒に、未来への一歩を踏み出してみませんか。

あなたの絶望は、決して無駄にはなりません。それは、あなたの人生を、もう一度始めるための、最も力強い武器になるのですから。