「障害年金の等級は『日常生活』で決まる。だから、その状況を正確に医師に伝えることが何より重要です」

前回の記事で、私はそうお伝えしました。この記事を読んで、「なるほど、自分の生活をきちんと伝えなければ」と決意を新たにした方もいらっしゃるかもしれません。

▼前回の記事はこちら

【障害年金】うつ病の等級はどう決まる?認定基準の全貌と「あなたがすべきこと」を社労士が徹底解説

しかし、いざ「伝えよう」と思っても、次なる壁が立ちはだかります。

「日常生活って、具体的に何をどう伝えればいいんだろう?」

「こんなことまで話していいのかな…恥ずかしいな…」

そうですよね。その気持ち、痛いほどよく分かります。

こんにちは。双極性障害(躁うつ病)という精神疾患と共に生き、その経験を糧に障害年金を専門とする社会保険労務士として活動している渡邊智宏と申します。何を隠そう、私自身も障害年金を申請した当事者の一人。診断書に書かれる「日常生活」の項目を前に、何をどう伝えれば自分の本当の苦しみが伝わるのか、深く悩んだ過去があります。

だからこそ、この記事は単なる制度解説ではありません。同じ痛みを知る“当事者”として、そして数百件の申請をサポートしてきた“専門家”として、あなたが自分の状態を正しく、そして勇気をもって医師に伝えるための、超具体的なガイドブックです。

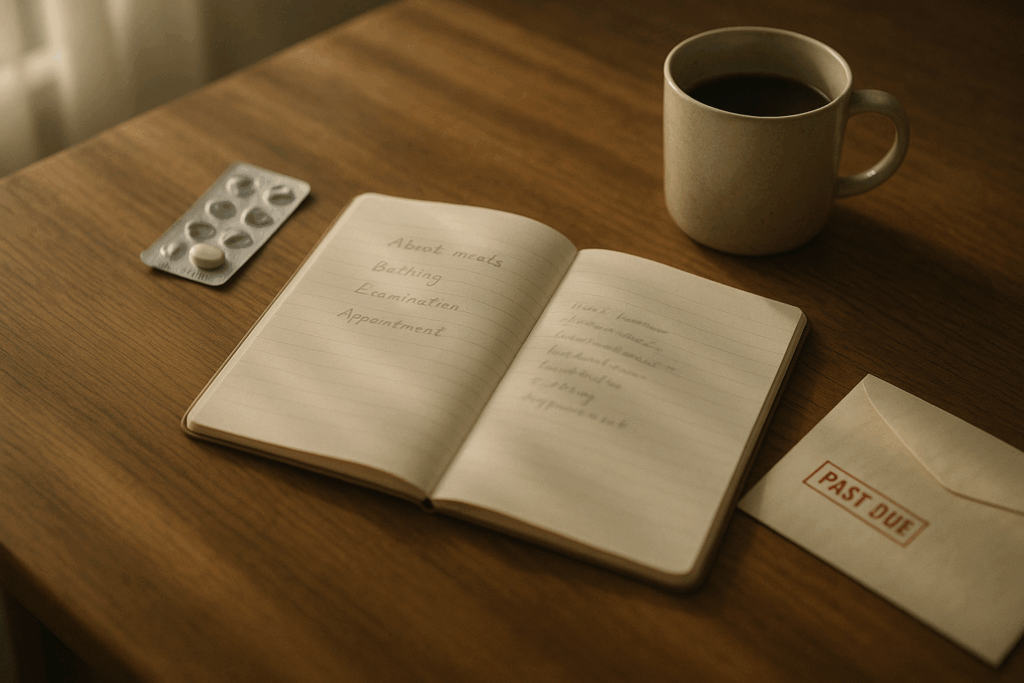

今回は、診断書に書かれる「日常生活能力」の7項目のうち、特に多くの人がつまずき、そして伝えるのが恥ずかしいと感じがちな最初の3項目「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」について、私の赤裸々な体験談も交えながら、徹底的に深掘りしていきます。

この記事を読めば、あなたが医師に伝えるべき「本当のあなた」の姿が、明確に見えてくるはずです。

〈目次〉

- はじめに:あなたの「日常」を評価する“7つのものさし”

- 【項目①】適切な食事:「食べられる」だけでは不十分な理由

- 【項目②】身辺の清潔保持:「死なないから」後回しになる、一番言いにくいこと

- 【項目③】金銭管理と買い物:「できない」のは浪費だけじゃない

はじめに:あなたの「日常」を評価する“7つのものさし”

本題に入る前に、おさらいです。精神疾患の障害年金の診断書では、あなたの日常生活能力が、以下の7つの項目について、4段階で評価される仕組みになっています。

【日常生活の7つの項目】

(1)適切な食事

(2)身辺の清潔保持

(3)金銭管理と買い物

(4)通院と服薬

(5)他人との意思伝達及び対人関係

(6身辺の安全保持及び危機対応

(7)社会性

【4段階評価】

1.できる(特に問題なく、一人でできる)

2.自発的にできるが、時には助言や指導を必要とする(自分からやろうとはするが、時々手助けがいる)

3.自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる(自分一人ではできないが、誰かに促されたり手伝ってもらえればできる)

4.助言や指導をしてもできない若しくは行わない(助けてもらっても、できない・やらない)

この「7項目×4段階」の評価が、あなたの障害等級を決定づける、最も重要な基礎となります。しかし、この評価は、あなたが何もしなければ、医師の「推測」で書かれてしまう可能性が高いのです。

なぜなら、医師はあなたの家庭での生活を直接見ることはできないから。だからこそ、私たち患者側から、「私の日常は、実はこうなんです」と、具体的な情報を提供する必要があるのです。

それでは、ここから一つひとつの項目について、それが一体「何」を評価しようとしているのか、私の経験も交えながら、じっくりと見ていきましょう。

【項目①】適切な食事:「食べられる」だけでは不十分な理由

最初にして、多くの方が「自分はできている」と勘違いしがちな項目。それが「適切な食事」です。

「ご飯、食べられますか?」

もし医師にこう聞かれたら、あなたはどう答えますか?

おそらく、多くの方が「はい、食べられます」と答えるのではないでしょうか。私たちが「食事ができない」と聞いて思い浮かべるのは、体が不自由で、お箸やスプーンが持てず、誰かに食べさせてもらう…そんな姿かもしれません。

しかし、思い出してください。この診断書は、精神疾患の重さを測るためのものです。身体的な機能を見ているわけではありません。

ここで問われている「適切な食事」とは、「栄養バランスの取れた食事を、規則正しく、計画的に準備し、後片付けまで含めて、自立して行えているか」という、非常に高度なレベルの話なのです。

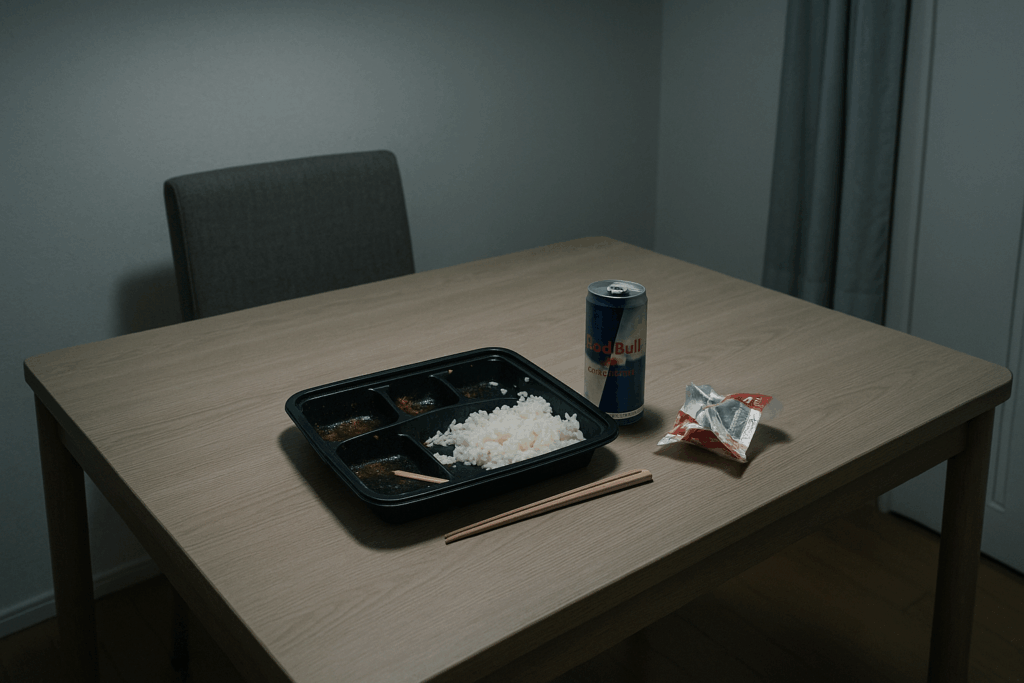

体験談:コンビニ弁当とゴミ袋に埋もれた引きこもり生活

私の経験をお話しさせてください。

双極性障害が悪化し、会社を辞めて完全に引きこもるようになった頃、私の食生活は崩壊していました。

まず、食事が絶望的に不規則になりました。

うつ状態の時、経験した方ならお分かりいただけると思いますが、体が鉛のように重く、ベッドから起き上がるという、ただそれだけの行為がとてつもない苦行になります。「お腹が空いた」と感じても、食事の支度をするために立ち上がる、その最初のワンステップが踏み出せないのです。

「何か食べなきゃ…」と思いながら、時間だけが虚しく過ぎていく。結局、空腹が限界に達し、我慢できなくなるまで何も口にしない。そんな日が続きました。

当然、生活リズムは昼夜逆転。明け方に眠り、昼過ぎに起きる。朝食は昼過ぎ、夕食は真夜中。そんな生活でも三食きっちり食べられればまだマシですが、そもそも行動に移せないので、食事は1日2食、ひどい時は1食ということもザラでした。

そして、ようやく動き出すのは、飢餓感がピークに達した時です。すると今度は、反動で異常な量を食べてしまう。精神的なストレスを紛らわしたいという衝動も手伝って、過食に走るのです。一度に二人前くらいの量を詰め込むように食べる。糖尿病の治療中だったにもかかわらず、血糖値は悪化の一途をたどりました。

では、その食事をどうやって手に入れていたのか。

もちろん、自分で調理するなど夢のまた夢。かといって、外食に行く気力もありません。引きこもっていると、身だしなみを整えること自体が億劫になります。伸び放題の髭、何日も着替えていない部屋着。こんな姿で人前に出られるはずもありません。

唯一の選択肢は、コンビニでした。

人目が少なくなる深夜、部屋着のままコンビニへ行き、弁当を買い込む。これも、空腹のピークに行くものですから、一つでは済みません。弁当を2つ買い、さらにポテトチップスや甘いパンを買い込み、お酒で流し込む。そんな暴飲暴食が私の日常でした。

そして、食べ終わった後。

食べた後の弁当の容器は、当然のように放置されます。机の上がいっぱになると、レジ袋に突っ込み、口を縛って部屋の隅に転がしておく。ゴミ出しの日を知っていても、その時間に起きてゴミを出しに行くことができない。やがて部屋はゴミ袋であふれ、夏場には虫が湧く。そんな不衛生極まりない環境で、私は生きていました。

これが、私の「食事」の実態でした。

これを、先ほどの4段階評価に当てはめるとどうなるでしょうか。

レベル1「できる」でないことは明らかです。かといって、レベル4「援助があってもできない」わけでもない。最終的に自分でお金を出して食べているわけですから。

問題は、レベル2「自発的にできるが、時に援助が必要」か、レベル3「自発的にできないが、援助があればできる」か。

「最終的に自分で食べているのだから自発的だ」とも言えますし、「“適切な”食事は全くできていないのだから、自発的にできているとは言えない」とも解釈できます。非常に曖昧ですよね。

最終的に、これらの情報を伝えた上で、私の診断書に付けられた評価は、レベル2でした。正直、これだけ酷い状況なのに…と、少し辛く感じたのを覚えています。しかし、それは私が事前に「これだけ困っている」という情報を、具体的に伝えられていなかった結果かもしれません。

「適切な食事」とは?5つのチェックリスト

私の事例からも分かるように、単に「食事」と言っても、そこには様々な側面が含まれています。あなたがご自身の状況を整理し、医師に的確に伝えるために、以下のチェックリストを参考にしてみてください。

□ 1. 計画と準備:

献立を考え、必要な食材を買いに行き、調理するという一連の行動が一人でできますか?(コンビニ弁当や宅配、総菜ばかりに頼っていませんか?)

□ 2. 規則性:

朝・昼・晩と、おおむね決まった時間に食事をとれていますか?(1日1食や2食になったり、食事を抜いたりしていませんか?)

□ 3. 内容と質:

栄養バランスの偏ったものばかり食べていませんか?(お菓子や菓子パンが食事代わりになっていませんか?)

□ 4. 量の問題:

拒食(食べられない)や過食(食べ過ぎてしまう)の傾向はありませんか?

□ 5. 後片付け:

食器を洗ったり、生ゴミを処理したり、ゴミ出しをしたりすることができていますか?

これら5つの項目すべてを、大きな支障なくできて、初めて「適切な食事ができている」と言えるのです。これは、健康な人でも時には難しい、非常に高いハードルだと思いませんか?

ましてや、うつ病で心と体が動かない状態にある方にとっては、むしろ一つでもできていたら凄い、というのが実情ではないでしょうか。

あなたは今、ご自身の「食事」の状況を、ここまで具体的に把握できていましたか?そして、その困難を医師に伝えられていましたか?もし、できていないのであれば、ぜひ一度、このリストを元にご自身の生活を振り返ってみてください。

【項目②】身辺の清潔保持:「死なないから」後回しになる、一番言いにくいこと

次にご説明するのが、「身辺の清潔保持」です。

簡単に言えば、「身の回りを清潔に保ち、衛生的な生活を送れていますか?」ということです。

そしてこの項目こそ、精神疾患を抱える私たちにとって、最も困難で、かつ、最も他人に打ち明けにくい項目だと、私は断言します。

なぜか。

先ほどの「食事」は、食べなければ命に関わります。どんなに辛くても、生きるために最低限の行動を取らざるを得ません。

しかし、「清潔」はどうでしょうか。

極端な話、お風呂に入らなくても、部屋が汚くても、すぐに死ぬことはありません。そして、引きこもっていれば、誰かにその不潔さを指摘されることもない。だからこそ、限られたエネルギーの中で、真っ先に切り捨てられ、後回しにされてしまうのです。

そして何より、この問題は「恥ずかしい」という感情と直結します。

「食事が作れない」と言うよりも、「何日も歯を磨いていない」と言う方が、何倍も勇気がいると感じませんか?

最も生活に支障が出やすく、最も人に言いにくい。それが「身辺の清潔保持」なのです。

体験談:「次のお風呂は1週間後」が当たり前だった日々

これも、私の恥ずかしい過去をお話しします。

引きこもり生活において、私の衛生観念は完全に麻痺していました。

まず、部屋の片付け。

これは多くの方にとって“鬼門”ではないでしょうか。気力も体力もゼロの状態では、部屋を掃除するなどという高尚な行為にエネルギーを割くことは不可能です。いわゆる「汚部屋」「ゴミ屋敷」と呼ばれる状態に、程度の差こそあれ、多くの当事者が陥ります。

私の部屋も、前述の通りコンビニ弁当のゴミ袋で溢れかえっていました。掃除機をかけるなど、もはや異次元の話。何か物を探すときは、ゴミの山をかき分けるような状態でした。

次に、身だしなみ。

これが、うつ状態の人間にとっては、本当に難しい。仕事に行く、誰かに会うといった「きっかけ」がなければ、人は驚くほど無頓着になります。

私は、まずヒゲを剃る事ができなくなりました。更に、お風呂に入らず、歯も磨かない。服は、同じ部屋着を着っぱなし。洗濯は、いよいよ着るものが一枚もなくなった時に、仕方なくやるだけ。

特に入浴は、うつ病患者にとってエベレスト登頂並みにハードルが高い行動だと思います。

一人暮らしなら、なおさらです。

湯船にお湯を張り、服を脱ぎ、体を洗い、髪を乾かし、また服を着る。この一連の動作を想像しただけで、どっと疲れてしまうのです。頭がかゆい、体がベタベタして気持ち悪い。そう感じてもなお、「明日でいいや」という先延ばしの誘惑が勝ってしまう。

そうして、「明日やろう」を毎日繰り返し、気づけば1週間が経っている。これは、私にとってごく当たり前のことでした。

人に会う予定がなければ、歯磨きや洗顔も億劫になります。食事すら辛いのに、わざわざ立ち上がって洗面所まで行くという行為が、果てしなく遠い道のりに感じられるのです。

私の場合、週に一度の通院日が、唯一の「リセット」の日でした。その日の朝、ようやく重い腰を上げてシャワーを浴び、歯を磨き、ヒゲを剃り、数少ない外出着の中からマシなものを選んで着る。もし通院が月に一度だったら、私の衛生状態はもっと悲惨なことになっていたでしょう。

入浴をしないということは、服を着替えるきっかけもなくなるということです。一日中ベッドの上で過ごす毎日。部屋着のまま眠り、そのまま起きる。下着すら、1週間替えないこともありました。

今、こうして文章にしながらも、自分のことながら顔から火が出る思いです。これは、到底人に話せるようなことではありません。しかし、これが当時の私の、偽らざるリアルな姿でした。

なぜ医師に伝わりにくいのか?病院に行く日の“ワナ”

ここで、非常に重要な問題があります。

それは、「清潔保持」に関する困難は、特に医師に伝わりにくいということです。

なぜだと思いますか?

答えは簡単です。私たちが病院に行くのは、「一番マシな状態」の時だからです。

普段、何日もお風呂に入らない人でも、病院に行く日となれば話は別です。それは、引きこもりの人間にとって数少ない「社会との接点」であり、一大イベントだからです。その日のために、私たちは残された最後の気力を振り絞って身綺麗にします。

お風呂に入り、歯を磨き、清潔な服に着替える。そして、精一杯の「普通」を装って、診察室のドアを開ける。

医師の目に映るのは、そんな「取り繕った姿」だけです。医師は、あなたが家では何日もお風呂に入れずに苦しんでいるなど、知る由もありません。あなたが自分から言わない限り、医師は「この患者さんは、身だしなみもきちんとされているな」と判断してしまう可能性すらあるのです。

だからこそ、声を大にして言います。

清潔保持に関する困難は、あなたが意識して伝えない限り、絶対に伝わりません。

とても恥ずかしいことだと思います。特に女性であれば、なおさらでしょう。口に出して言うのが辛ければ、この記事で紹介しているように、紙に書いて渡す方法を強くお勧めします。あなたの勇気が、正しい評価につながるのです。

「清潔保持」6つのチェックリスト

ご自身の状況を客観的に見つめ直すために、以下のリストを活用してください。

□ 1. 居室の掃除・整理整頓:

定期的に部屋の掃除ができていますか?(物が散乱し、足の踏み場もない状態ではありませんか?)

□ 2. ゴミの処理:

ゴミを分別し、決められた日にゴミ出しができていますか?(部屋にゴミ袋が溜まっていませんか?)

□ 3. 入浴:

入浴やシャワーを、適切な頻度(せめて2~3日に1回以上)で行えていますか?

□ 4. 洗面・歯磨き:

毎日の洗顔や歯磨きができていますか?

□ 5. 着替え:

毎日、清潔な衣服や下着に着替えていますか?

□ 6. 洗濯:

汚れた衣類を定期的に洗濯できていますか?

【項目③】金銭管理と買い物:「できない」のは浪費だけじゃない

3つ目の項目は、「金銭管理と買い物」です。

「お金の管理」と聞くと、多くの人は「無駄遣いをしていないか」「浪費癖はないか」といった側面を思い浮かべるかもしれません。

もちろん、それも重要な評価ポイントです。特に、双極性障害の躁状態や軽躁状態の時には、気分が高揚して金遣いが荒くなり、返済能力を超えた借金をしてしまう、といった危険性があります。これは診断書でも非常に重視される点です。

しかし、この項目で問われているのは、それだけではありません。

うつ状態においては、むしろ真逆の問題が起こります。つまり、「必要なものを、必要な時に、買うことができない」という困難です。

体験談:支払いを滞納し、必要なものが買えなかった頃

引きこもり生活になると、必然的に外出の機会は激減します。「仕事帰りにスーパーに寄る」「休日にショッピングモールをぶらぶらする」といった、日常的な買い物の機会が失われます。

食料品は、生きるために最低限、買いに行かざるを得ません。しかし、トイレットペーパーや洗剤、シャンプーといった日用品はどうでしょうか。

「在庫が切れた。でも、まあ、なくても死なないか…」

そう、またしても「死なないから」という理由で、後回しにされてしまうのです。わざわざそのために服を着替え、外出するエネルギーがない。そうやって、必要なものが買えないまま、不便な生活を我慢し続ける。そんなことが頻繁にありました。

また、「支払管理」も大きな問題でした。

電話代、ガス代、電気代・・・。毎月やってくる公共料金の支払い。口座引き落としにしていればまだ良いですが、コンビニ払いなどの請求書が来ると、もう大変です。

指一本動かすのも億劫な状態では、お金の管理のような煩わしいことから、つい目を背けたくなります。請求書が届いても、封を開ける気力すらない。気づけば支払期限を過ぎ、督促状が届く。それでも、コンビニまで支払いに行くという行動がどうしてもできない。

私は実際にガスを止められてしまいました。ライフラインの中で、ガスは1番に止められるんですね。最終的には親に金を無心して何とか繋ぐ、という情けない状態でした。

このように、「金銭管理と買い物」の困難は、浪費という「やりすぎ」の側面と、必要な行動ができないという「できなさすぎ」の側面、両方から見る必要があるのです。

「金銭管理」5つのチェックリスト

あなたの状況は、以下の項目に当てはまらないでしょうか。

□ 1. 計画的な買い物:

日用品など、必要なものを計画的に購入できていますか?(在庫が切れても買いに行けない、ということがありませんか?)

□ 2. 支払い管理:

家賃や公共料金などを、期限内に支払うことができていますか?(口座の残高管理や、振込・コンビニ払いなどができていますか?)

□ 3. 浪費・衝動買い:

ストレスなどから、高額な商品を衝動的に買ったり、過度な浪費をしたりしていませんか?

□ 4. 借金の問題:

返済のあてがないのに、借金(キャッシングやローン含む)を繰り返していませんか?

□ 5. 予算管理:

自分の収入の範囲内で、計画的にお金を使うことができていますか?

まとめと次回予告

今回は、障害年金の等級判定で最も重要となる「日常生活能力」の7項目のうち、「適切な食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理と買い物」という、最初の3項目について、私の体験談も交えながら詳しく解説しました。

▼今回のポイント

- 適切な食事: 献立→準備→調理→摂食→片付け、という一連の流れを評価される。

- 身辺の清潔保持: 「死なないから」と後回しにされがちで、かつ医師に最も伝わりにくい項目。意識して伝える勇気が必要。

- 金銭管理と買い物: 「浪費」だけでなく、「必要なものが買えない」「支払いができない」といううつ状態特有の困難も重要な評価点。

一見、単純に見える項目にも、これだけ多岐にわたる評価の視点が隠されていることを、ご理解いただけたでしょうか。大切なのは、これらの視点を持ってご自身の生活を客観的に振り返り、そのリアルな姿を医師に伝えることです。メモ書きで良いのです。あなたのその行動が、未来を大きく変える一歩になります。

【次回予告】

さて、次回は残りの4項目、

- (4)通院と服薬

- (5)他人との意思伝達及び対人関係

- (6)身辺の安全保持及び危機対応

- (7)社会性

について解説していきます。特に「対人関係」や「社会性」は、多くの方が悩みを抱える部分だと思います。引き続き、具体的なポイントを徹底的に解説していきますので、ぜひご覧ください。

≪もっと知りたい!!≫

実際の手続きは、初診日の加入年金で窓口が分かれ、予約・持ち物・段取りが必要になります。

次は、名古屋市の入口ナビで「どこに相談し、どう進めるか」を確認してください。

「まずは話を整理したい」という段階でも大丈夫です。状況に合わせて、何から始めるのが最短か一緒に整理します。

電話が苦手でも大丈夫!メール対応可能です。

愛知県(名古屋・春日井等)を拠点に、岐阜・三重を含む地域で障害年金の請求をお手伝いしている社会保険労務士の渡邊智宏です。自身がそううつ病を経験したことから、病気による生きづらさや不安にも自然と目が向きます。その経験を活かし、一人ひとりの事情に耳を傾けながら、障害年金の手続きをサポートしています。初回の出張相談は無料ですので、「よくわからない」「不安がある」という方も、どうぞ気軽にご相談ください。